細胞と生体膜

All living things are composed of cells -– 1839, Theodor Schwann (1810-1882)

生きているものは全て細胞から成り立っている -– 1839年 テオドール・シュワン(1810年-1882年)

細胞説

生物の基本単位である細胞を構成している膜構造の総称が生体膜です。生体膜は6~10 nm (nmは mmの百万分の一)程度の厚さをもつ袋状の構造体であり、主にタンパク質と脂質から作られています。

生体膜が注目されてきた背景を語る前に、先ず「細胞」という概念が確立されてきた歴史を簡単に紹介します。

17世紀 顕微鏡の発達によって生物の構成成分の理解 が進み、「細胞」の概念が生まれてきました。この黎明期に特に重要な働きをしたのが、英国の自然哲学者ロバート・フック(Robert Hooke、1635年-1703年)です。

ちなみにこの時代、科学scienceという言葉はまだありません。当時の西欧人は、キリスト教における神の摂理こそ真の知識という信心をあまねく持っており、この宗教的原則を逸脱した考えを公にすることはタブーでした。よって、キリスト教発祥以前の古代ギリシャで生まれたとされるphilosophy(智を愛する精神活動たる哲学)も、17世紀の西欧では、神の摂理たる真の知識を知ることを目指す学問分野だったわけです。そして、神の創造物たる自然にも真の知識は反映されているはずであるからそれを知ろうとする哲学分野を特に自然哲学natural philosophyとしていたようで、かのニュートン(1642年-1727年)も自然哲学者と自称していたそうです。

自然現象の細かい機序が今のように明らかになってきたことの原動力ともいえる思想は、「複雑なことは要素に分解してより単純な問題として解析する(還元的分析法と呼ばれるものです)」とする思想です。この還元的分析という考え方もやはり17世紀に活躍したデカルト(Descartes, 1596年-1650年)により提唱されております。

私が思うに、論考の仕方の面で17世紀以降の自然哲学と現在の自然科学との間に大きなギャップはあまりありません。自然界に起こっている物事を神の問題と切り離して探究するという立場を鮮明にしているのが現代自然科学であると思われます。

話をフックに戻しますと、彼は自作の顕微鏡でさまざまな小さな自然物を観察し、それをスケッチとして記録しました。1665年に発刊された『顕微鏡図譜』(Micrographia)に掲載したコルクのスケッチが修道院の小部屋cellに似ているというのでこの構造をCellと名付けたのが細胞という生物用語の始まりです。実はコルクで見えていたのは死んだ組織に残った細胞壁であり現在の概念からは細胞ではないのですが、とにもかくにも生物のなかに小部屋があるとの意識が生まれてきたわけです(注1)。

話がまた少々それますが、かの時代の偉大な自然哲学者は実に多才であり、このフックは「弾性に関するフックの法則」のフックと同一人物というから驚きです。人柄的に問題ありとも言われているフックですが、今ならノーベル賞を医学生理学と物理学でダブル受賞ものですよ、これは。

Cellという生物学用語の創造から、細胞が生物の基本単位であるという認識までには一世紀以上の時間を要しています。1805年にオーケン(Oken)が全ての生物は細胞から成り立つと提唱しました。そして、多くの観察結果を携えて1838年に発表されたシュライデン(Schleiden)による 植物における説と1839年にシュワン(Schwann)が主に動物細胞に対して提唱した説をもって細胞説が打ち立てられたと考えられています。シュワンは、「生物は全て細胞と細胞から放出される物質から形成されており、細胞は独立に生きている、しかしこの独立性は生物全体として生きている状態に依存する」と考え、細胞の能力を、(1)構成成分が結合して細胞の構造を完成させる能力と(2)化学変化を引き起こす能力に分類しました。この考えは現代の生命科学水準に照らし合わせてみても頷ける卓見と思います。

生体膜

細胞説の確立に従い、「単位である細胞はバリアによって区切られているはずである。そのバリアたる細胞表層の実体は何だろう?」という問題意識が立ち上がります。

そして、いろいろなことがわかり始めていきます。有名なところを年代順に列挙すると、

膜透過性は透過物質の脂溶性と相関していることから、隔壁を形成する膜は大部分脂質であろうと指摘される(1895年Overton)。

赤血球から抽出した脂質を水面に密に分散させるとその面積は、光学顕微鏡で見積もった赤血球表面積の約二倍になるとの観察から、赤血球膜の脂質は二重分子層又は二分子膜構造であると提唱される(1925年 Gorter and Grendel)。

生体膜はリン脂質二重層phospholipid bilayerがタンパク質で覆われた構造をしているというモデルが提唱される(1935年 Davson-Danielli)。

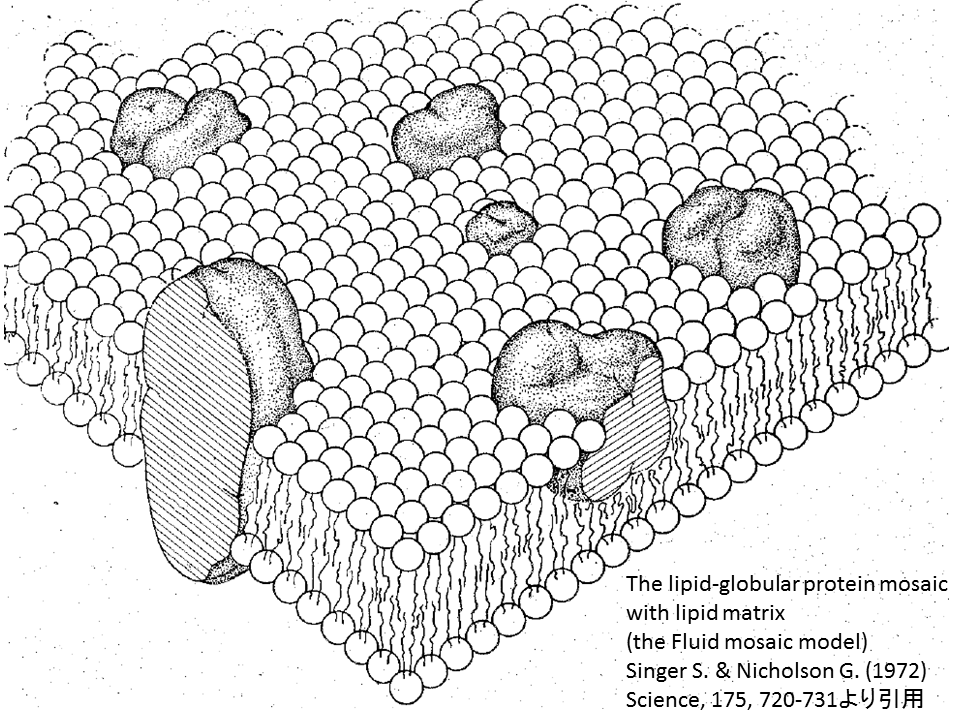

しかし、脂質層とタンパク質層が分離しているモデルでは、うまく説明できない観察も多々ありました。それから約40年の間に生体膜の解析情報も蓄積していきます。例えば、膜脂質二重層の中央部分ではがしたサンプルの電子線顕微鏡像を観察するフリーズエッチングfreeze etching電子線顕微鏡解析により、膜タンパク質には表在性(peripheral)のものだけでなく脂質層を貫く内在性(integral)のものも多くあることがわかってきました。これらの情報を踏まえて、画期的なモデルが1972年、米国のシンガーSinger とニコルソンNicholsonから提示されました。これが、生体膜の流動モサイクモデルfluid mosaic modelです。

流動モサイクモデルでは、リン脂質二重層によって作られる粘性基盤にタンパク質が表面接着したり、種類によっては貫通して、2次元的には流動的に動き回っているとしています。そして、これら生体膜の特性を、熱力学のような物理原則に沿っていると説明しつつ、視覚的にも明確なポンチ絵で提示しました。おそらく1970年代初頭において、生体膜に関心のある者たちの多くが、断片的に頭に描きながらも全体像を説明するには至らない状況にあり、このモデルを一目見るなり、「漠然と感じていたことは、まさにこういうようなことなんだよ!」と即座に受け入れたのではないかと想像します。

生体膜の流動モサイクモデルは、現時点でも本質的に正しいと受け入れられています。しかし、オリジナルの流動モサイクモデルでは、脂質分子の多様性の意義はあまり考慮されておらず、脂質分子は基盤平面上に一様に分布しているような描き方をされています。この点は、1990年代初頭から脂質ラフトという概念の登場とともに見直され、生体膜では、特定の種類の脂質分子が他の分子に比べてお互いに寄り添っている確率が高いというように、同一膜上でありながらも脂質分子の分布には偏りがあることがわかってきています。

化学反応が起きるには多くの場合、2つの分子が出会うことが必要です。決まった数の2種類の分子が出会う頻度を、それら分子が3次元空間に分散している場合とその空間を囲む2次元表面上で動き回っている場合で比較すると、後者の方で著しく高くなることが計算上予測されます。この性質一つ考えても、細胞中における生体膜が化学反応場としても意義深い特性を備えていることが想像できます。一説には、細胞中で起こる生化学反応の70%は生体膜上およびその近傍で起こっているそうです。

ヒトの成熟赤血球は核を失っており、分裂能も持っていません。よって、生きている細胞とはみなされないのが普通です。赤血球は、全身を駆け巡って酸素・二酸化炭素交換を行っており、顕微鏡で観察すれば、その姿はつやつやイキイキしていて、あたかも生きた細胞のように見えます。このように分裂能を完全に失いながらもエネルギー代謝をして細胞としての機能を全うしていれば生きた細胞に準じたものと感じられます。そのためには、細胞内部が秩序高い状態に保たれる必要があり、それには上述および次項で述べる特性を持つ生体膜で覆われていることが不可欠となります。

以上のような経緯で、生体膜は細胞が細胞たりえる最も基盤的な構造体と今では広く認識されるようになっています。

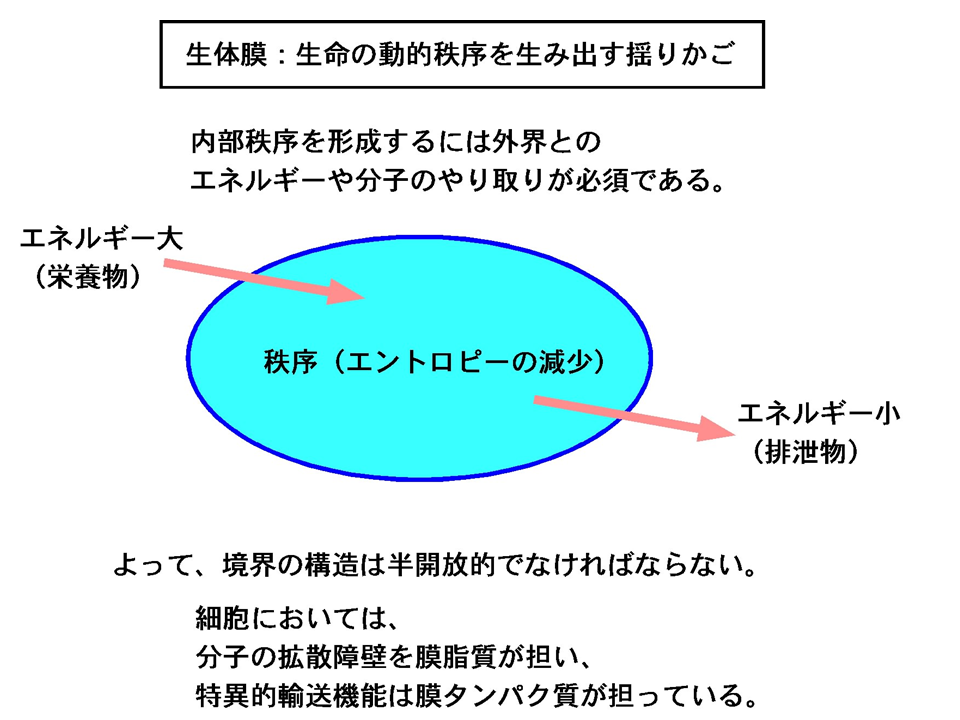

少々きざな言い方をしますと、「生体膜は生命の動的秩序を作り出す揺りかご」といえましょう。

生体膜の基盤を形成する脂質分子

生体膜を構成する脂質には多様な機能があります(これらさまざまな機能については別の機会に記載したいと思います)。しかし、生命進化を考えるとき、膜脂質のもっとも重要な機能は、細胞内外の隔てる境界を形成するということにあると私は思います。その機能を発揮するうえで膜脂質は驚くべき分子特性molecular characteristicsをもっています。

先ず、膜脂質は、疎水性相互作用によって自律的に水と分離しつつ、二重層を形成することで脂質シートの内外の表面がともに親水的という構造をとります。脂質の合成にはATPといった生物学的エネルギーの消費を必要とするものの、一度出来上がった脂質分子には水環境下で自律的に袋状の構造体を作りえるような性質を持っているということになります。

水からの脂質の分離は疎水性相互作用で起こりますので、膜シートを形成するのに膜脂質分子同士の共有結合は必要ないということも大きな意味を持ちます。これによって膜の高い流動性が確保されるだけでなく、膜が変形する際に脂質同士の結合を再構築させる必要もないというエネルギー節約システムが可能になっています。共有結合のネットワークで成り立つ生体膜を想像してみてください。そこでは、細胞分裂やその他のことで頻繁に起こっている膜の融合や分裂の際に、いちいち膜中の共有結合を切り離して再結合させなければならず、それには相応のATP消費を伴うということになります。そのような膜は、強度的には優れているでしょうが、柔軟性とエネルギー効率の面で脂質膜よりも格段落ちるものになるでしょう。

もう一つ強調したいのは、電荷を持つ物質に対してリン脂質二重層が持つ優れたバリア特性です。システムには内外の境界が存在し、境界では内と外とのエネルギーや物質の出入りを適切に行うことが動的なシステムには必須と先述しました。必要なものは取り込み、捨てるべきものは出すという機能は、生体膜においてタンパク質が担っています。ところで、ものやヒトの出入りをちゃんと管理する門番がいても、周囲にちゃんとした壁も柵もないような場所に城という役割は果たせそうもありません。似たようなことは全てのシステムに当てはまります。エネルギーや物質の出入りを適切に行うには、必要ないものは取り込まない、捨てるべきでないものは出さない、というバリア機能がシステムの境界に備わっていることが前提なのです。そして、このバリアという側面は、生体膜において主に脂質が担っています。

人工的なリン脂質膜を用いた観察によると、Na+やK+といった主要イオンはほとんど通過できません。プロトンH+に対してもかなりのバリア特性を示します。親水性物質であっても電荷を持っていない物質(例えばグリセロール)はある程度通過させ、水分子はよく通します。

Na+やK+の形質膜内外濃度差は、神経伝達には必須です。また、膜内外の電位差とプロトン濃度差は、葉緑体での光合成photosynthesisやミトコンドリアでの酸化的リン酸化oxidative phosphorylationによってATPが合成される際に必須です。このことを考えただけでも、イオン不透過性を膜にもたらす脂質のような生体分子が出現せずにいたら、生命は進化できなかったであろうと思います。

注1)PhylosophyやScienceという西洋の言葉をそれぞれ哲学、科学という新しい日本語を作って和訳したのは江戸時代終期から明治初期に活躍した啓蒙家の西周(ニシ・アマネ)であることはわりとよく知られています。一方、細胞という日本語は誰がいつ作ったのかは生命科学系の研究者内でもほとんど知られていないようであり、私自身も知りませんでした。そこでネット検索して調べてみると、江戸時代後期の蘭学者である宇田川榕庵(ウダガワ・ヨウアン)がCell (蘭学たるオランダ語ならCel)の和訳に細胞という言葉を当てたとのこと。 江戸時代にすでに細胞という生物用語が生み出されていたのですね。 (注1は2018年8月21日追記)

花田賢太郎(感染研 品質保証・管理部、細胞化学部併任)

(2012年12月10日)(2021年4月1日 所属更新)

V. Vero細胞の物語 ~その樹立からゲノム構造の決定、そして未来へ~

その他の記事

1.生命、細胞、生体膜(このページ)

2. スフィンゴ脂質およびセラミドの命名事始め(外部サイトへリンク)

3. セラミド研究史概略(外部サイトへリンク)