(IDWR 2002年第30号掲載)

原虫である赤痢アメ−バ(Entamoeba histolytica )を病原体とする大腸炎のうち、粘血便をはじめとし、下痢、テネスムス(しぶり腹)、腹痛などの赤痢症状を示すものを、本来、アメ−バ赤痢と呼ぶ。しかし、1999年4月から施行された感染症法ではE. histolytica 感染に起因する疾患を、消化器症状を主症状とするものばかりでなく、それ以外の臓器に病変を形成したものも含めてアメ−バ赤痢と定義し、4 類感染症として全例報告の対象とし、さらに隔離入院の対象疾患から除外した(註:その後、2003年11月施行の感染症法一部改正により、5類感染症全数把握疾患に変更)。

原虫の感染は、赤痢アメ−バシスト(嚢子)に汚染された飲食物などの経口摂取により成立する。シストは胃を経て小腸に達し、そこで脱シストして栄養型と なり、分裂を繰り返して大腸に到達する。栄養型原虫は大腸粘膜面に潰瘍性病変を形成し、粘血便を主体とする赤痢アメ−バ性大腸炎を発症させる。大腸炎症例 のうち5%ほどが腸管外病変を形成する。その大部分は肝膿瘍であるが、まれに心嚢、肺、脳、皮膚などの赤痢アメ−バ症も報告されている。

疫 学

感染者の多くは発展途上国に集中して分布する。多くの先進国では、この原虫は一般の人々の間には流行していない。先進国 で感染率が高い集団は男性同性愛者、発展途上国からの帰国者、知的障害者施設収容者などである。なかでも、男性同性愛者間に流行する赤痢アメ−バ感染症は 性感染症であることが多く、他の性感染症(梅毒、HIV感染症、B型肝炎、性器ヘルペスなど)を合併していることが少なくない。赤痢アメーバ感染症による 全世界の死亡者数は毎年4 〜7万人とされている。

我が国のアメーバ赤痢患者数は1990 年代に100〜200であったが、2000年以降に急増し、2001年には400 を超えた。この報告数の増加が感染症法施行による報告方法の変更によるものか、あるいは実際に発生が増加しているのかについては、慎重な検討が必要であろう。

病原体

従来から赤痢アメ−バは全世界の人口の10%(約5億人)に感染しているとされてきた。すなわち、これらのヒトの糞便か らは光学顕微鏡下に赤痢アメ−バと同定される原虫が検出される。最近、これらの「赤痢アメ−バ」は、明らかに異なる2種の原虫に分類されると結論された。 その2 種類の中で、病原種(E. histolytica )と非病原種(E. dispar )の割合は1:9程度と考えられ、結局、世界人口の1%(約5,000万人)が病原種E.histolytica の感染者ということになる。

副腎皮質ステロイド剤投与時や妊娠によって赤痢アメ−バ症の症状が増悪することはよく知られる。しかし、HIV 感染症の進行に伴う免疫不全でE. histolytica が正常宿主に比べてより激しい臨床症状を示すのか、あるいはE. dispar が日和見感染的に病原性を示すようになるのかについては、まだ結論が得られていない。AIDS 症例にE. histolytica が感染しても赤痢アメ−バとしての症状が増悪しなかったとする米国からの報告は、病原種と非病原種の概念が確立する以前の成績である(Reed, SL, 1991)。米国で男性同性愛者間に流行しているのは非病原種であることが知られていることから、この成績は非病原種を主体とした症例での結論と考えられる。病原種E. histolytica と免疫不全生体の関連については、今後の研究に期待したい。

臨床症状

|

1. 大腸炎 |

|

|

図1. アメーバ赤痢の粘血便 |

そのため、全身症状が激しく、患者が臥床してしまうことの多い赤痢菌による赤痢をlying down dysentery と呼ぶのに比べ、アメ−バ赤痢はwalking dysentery と称されることがある。アメ−バ赤痢の病変の首座は大腸(好発部位は直腸・S 状結腸・盲腸・上行結腸)にあり、小腸性下痢に比べて糞便の排出量は少ない。典型的な例では、激しいテネスムスとともに少量の粘血を頻回に排出する。

多くの患者は内痔核、大腸腫瘍である可能性を考え医療機関を受診するが、そのなかには潰瘍性大腸炎と誤診され、年余にわたり投薬を受けている例がある。 なお、アメ−バ感染症は副腎皮質ステロイド剤投与で増悪するため、潰瘍性大腸炎として治療されている症例は、腸穿孔を合併して急変することがある。

2. 肝膿瘍

発熱、上腹部痛、肝腫大、盗汗などが主な臨床症状であるが、最も多く見られるのは発熱である。発病初期はかぜ症候群、インフルエンザなどと誤診されてい る例が多いが、やがて、上腹部痛が出現し、画像診断から肝膿瘍を疑われることが本症を診断する糸口になる。なお、アメ−バ性肝膿瘍の50%は下痢や粘血便 などの腸管症状を伴わず、臨床的には原発性肝膿瘍として発症する。すなわち、腸管症状を欠如していても、赤痢アメ−バ病変であることを否定する根拠となら ない。

病原診断

|

図2. 顕微鏡下での赤痢アメーバの運動 |

図3. 組織内に検出された赤痢アメーバ栄養体の集簇(PAS 染色) |

図4.アメーバ性大腸炎の内視鏡像 |

1. 大腸炎

診断方法は大きく3 つに分けられる。

すなわち、

1)糞便(粘血)(図2)、あるいは大腸粘膜組織切片上(図3)に赤痢アメ−バ(栄養型・シスト)の証明:この場合、粘血便を伴うような症例の多くでは栄養型が見られる。偽足を出して視野内を活発に動き回るE. histolytica を証明するためには、糞便が排出された後1〜2時間以内に観察する必要がある。また、検体は保温に留意し(可能ならば37 ℃位)、冷却を避ける。

軽症症例や無症状例(キャリア)からはシストを検出する頻度が高い。シストに関してはE. histolytica か、E. dispar なのかが投薬の要否を決定する根拠となるが、光学顕微鏡的には両者の鑑別はできない。この目的には、アメ−バのザイモデムパタ−ンを検討する方法とPCR 法による解析が開発されているが、現時点では、診療現場で利用できるほどには一般化されていない。

2)内視鏡所見:赤痢アメ−バによる大腸潰瘍はアフタ様、またはヘビタマ様と称されるものが多く、潰瘍周囲は浮腫状に盛り上がり、潰瘍底にはクリ−ム状の白苔が付着する(図4)。潰瘍病変の分布は巣状で、病変間の粘膜は正常であり、これらの所見はアメ−バ病変にかなり特徴的とされ、診断を確定するものではないが、本症を疑う有力な手掛かりになる。

3)血清抗体:測定法によって陽性率が異なるが、抗体陽性であれば赤痢アメ−バ感染症である可能性が高い。

2. 肝膿瘍

|

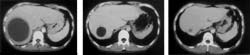

図5. 赤痢アメーバ性肝膿瘍の治療によるCT像の変化 |

図6. 赤痢アメーバ性肝膿瘍の膿汁 |

この疾患でも診断方法は3大別される。

1)画像診断:超音波やCT 検査による膿瘍の証明をする。本法では膿瘍である可能性を示唆することはできても、病原体診断は得られないが、肝右葉に形成された円形〜楕円形膿瘍はアメ−バ性である可能性が高い(図5)。

2)原虫の直接証明:肝膿瘍内容を穿刺またはドレナ−ジによって採取し(図6)、検体中に原虫を証明する方法である。光学顕微鏡による原虫検出率は50%前後であり、本法はその侵襲性に比べれば効率の良い診断法とは言えない。しかし、超音波ガイド下の穿刺により膿瘍内容を採取することは、細菌性か否かの鑑別診断上有用である。

3)血清抗体:赤痢アメ−バ性肝膿瘍での血清アメ−バ抗体の陽性率は95%以上と報告される。侵襲性が低く、診断率が高いこれら血清抗体価の測定は、本疾患の診断目的にあって極めて有用な手段といえる。

なお、赤痢アメ−バ性肝膿瘍では、臨床症状の有無に拘らず、糞便や大腸粘膜切片から原虫が証明されることがあり、診断上の参考になる。

治 療

従来からシスト保有者(キャリア)は「赤痢アメ−バ症」としてすべてが治療の対象と考えられ、そのシストは投薬による駆除の適応とされてきた。しかし、病原種・非病原種の概念が確立したことから、現在ではE. dispar は駆除が不要であり、E. histolytica のみを治療の対象とすべきとされている。

大腸炎、肝膿瘍のいずれにおいても第一選択薬剤はメトロニダゾ−ルである。本薬剤は赤痢アメ−バ症に対する国際的標準治療薬である。本邦ではメトロニダ ゾ−ルの赤痢アメ−バ症に対する保険薬価が未収載であるが、現実には本症に対して広く用いられており、顕著な治療効果が示されている。投与量としては1〜 2グラムを分3〜4 とし、7〜10日間経口投与する。重症例や経口投与不能例では、メトロニダゾール注射液(後述)が用いられることもある。嘔気、嘔吐、肝障害、白血球減 少、発疹など、さらにうつ傾向、運動失調、めまいなどの副作用が発現することがある。ジスルフィラム様作用があるため、本剤投与中および投薬終了後1週間 は飲酒を禁止する。また、実験的に変異原性が証明されているため、妊婦への投与は避ける。

同系統の薬剤としてチニダゾ−ルも用いられる。また、シストキャリアのみに使用する薬剤としてフロ酸ジロキサニド(商品名Furamide 、Diloxanide)がある。フロ酸ジロキサニド、およびメトロニダゾール注射液は、「熱帯病に対するオーファンドラッグ開発研究」班(主任研究者: 大友弘士、http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/didai/orphan/index.html )が保管している。

わが国ではアメ−バ性肝膿瘍の治療に、現在でもドレナ−ジが広く行われている。しかし、膿瘍穿破の危険がある病巣や、肝左葉に形成された巨大病変以外に は本手技は適応ではないと考える。その理由として、アメ−バ症の治療にはメトロニダゾ−ルがきわめて有効であり、適切な投薬により臨床的、微生物学的レベ ルでの治癒が期待できること、ドレーン留置により患者のQOL が低下し、入院が長期化すること、さらにドレ−ンを留置すると、細菌によるドレ−ン感染を合併する可能性が極めて高くなることなどが挙げられる。

感染症法における取り扱い (2012年7月更新)

全数報告対象(5類感染症)であり、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

(都立清瀬小児病院 増田剛太)