(IDWR 2002年第8号)

細菌性赤痢は3類感染症である。わが国の赤痢患者数は、戦後しばらくは10万人を超え、2万人近くもの死者をみたが、1965 年半ば頃から激減し、1974 年には2,000人を割り、以降1,000人前後で推移している。

最近では、主にアジア地域からの輸入例が半数以上を占めている。しかしここ数年、保育園、ホテル、施設での国内集団事例がみられ、また、1998 年には長崎市の大学および附属高校で、患者数821 名をみた井戸水を原因とする大規模事例が発生している。2001 年末には、カキ喫食が原因とみられる全国規模での散在的集団発生(diffuse outbreak)で多数の患者が報告された。

疫 学

細菌性赤痢の主な感染源はヒトであり、患者や保菌者の糞便、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物を介して直接、あるいは間接的に感染する。水 系感染は大規模な集団発生を起こす。感染源がヒトであるので、衛生水準の向上と共にその発生は減少する。サルも細菌性赤痢に罹患し、輸入ザルが感染源に なった事例もある。

感染菌量は10 〜100個と極めて少なく、家族内での二次感染は40%もみられる。世界的にみれば患者の約80%が10 歳未満の小児である。わが国でも大戦後まもなくは同様の状況であったが、1970 年代後半から患者数が激減し、現在では国外感染事例が70 〜80%を占めており、推定感染地としてインド、インドネシア、タイなどのアジア地域が多い。また、近年の患者の70 〜80%は青年層である。

| 2000 年に指定感染症医療機関で分離されたShigella の薬剤感受性試験成績によると、国内例、輸入例とも84%以上がST 合剤、およびテトラサイクリン(TC)に耐性であった。ホスホマイシン(FOM)耐性株は国内例、輸入例ともに検出されており(表1)、今後増加することが危惧される。1998 年の集計で見られたニューキノロン薬のオフロキサシン(OFLX)に耐性を示す株は、2000 年の集計では認められていないが、検査件数が大幅に減少しているため耐性菌の増減をはっきりと言うことはできない。 疫学マーカーとしては、パルスフィールドゲル電気泳動法(PFGE)による遺伝子解析が一般的に行われている。 |

|

|

表1. 赤痢菌の主な薬剤に対する耐性頻度(指定感染症医療機関, 2000年)

|

病原体

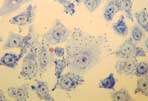

| 細菌性赤痢の原因菌は赤痢菌(Shigella)である。Shigella 属には4菌種(S. dysenteriae, S. flexneri , S. boydii, S. sonnei)が含まれる。さらに、各菌種は血清型に細分される。短桿菌で、鞭毛はない。経口摂取された赤痢菌は大腸上皮細胞に侵入した後、隣接細胞へと再侵入を繰り返し、上皮細胞の壊死、脱落が起こり、血性下痢の症状となる。培養細胞を用いた細胞侵入像を写真1に示す。 国内発生例はS. sonnei が70 〜80%を占めている。 |

|

|

写真1. 培養細胞を用いた赤痢菌の細胞侵入像。HeLa 細胞に侵入したS. flexneri が細胞質内で増殖し、その一部は隣接細胞へと移行しようとしている。

|

臨床症状

| 通常、潜伏期1 〜3日で発症し、全身の倦怠感、悪寒を伴う急激な発熱、水様性下痢を呈する。発熱は1〜2日続き、腹痛、しぶり腹(テネスムス)、膿粘血便などの赤痢症状をみる(写真2)。近年では重症例は少なく、数回の下痢や軽度の発熱で経過する事例が多い。通常、S. dysenteriae やS. flexneri は典型的な症状を起こす事が多いが、S. sonnei の場合は軽度な下痢、あるいは無症状に経過することが多い。 |

写真2. 典型的な細菌性赤痢の膿粘血便

|

病原診断

確定診断は糞便からの赤痢菌の検出による。大便からは、DHL 寒天培地やマッコンキー寒天培地で分離する。Shigella はDHL 寒天培地やマッコンキー寒天培地上で、37℃1夜培養後、直径約1〜2mm の無色、半透明、湿潤な集落を形成する。DHL寒天培地上のShigella の集落を写真3 に示す。

| Shigella の迅速診断法として遺伝子診断がある。これは腸管侵入性に必須な大型プラスミド上の侵入性関連遺伝子群を、DNAプローブ法やそれらを標的としたPCR法で検出する方法である。PCR 法はDNA プローブよりも100倍も感度が高く、検体中(大便を含む)に10個のShigella が存在すれば増菌なしでも検出できると言われている。 | |

| 写真3. 1個の赤痢菌はDHL 寒天培地上で1 夜たつと、直径約1 〜2mm の無色の集落を形成する。なお、同じ培地上にみられる赤色集落は大腸菌、黒色集落はサルモネラである。 |

治療・予防

治療には対症療法と抗菌薬療法がある。

対症療法としては、強力な止瀉薬は使用せずに、乳酸菌、ビフィズス菌などの生菌整腸薬を併用する。解熱剤は脱水を増悪させることがあり、またニューキノ ロン薬と併用できない薬剤が多いので慎重に選択する。脱水が強い場合には、静脈内あるいは経口輸液(スポーツ飲料でよい)を行う。

抗菌薬療法としては、成人ではニューキノロン薬、適用のある小児にはノルフロキサシン(NLFX)、適応のない5歳未満の小児にはFOM を選択し、常用量5日間の内服投与を行う。治療終了後48時間以降に、24時間以上の間隔で2〜3回糞便の培養検査をし、2回連続で陰性であれば除菌され たとみなす。

予防の基本は感染経路を遮断することにある。上下水道の整備と個人の衛生観念の向上(特に手洗いの励行)は、経口感染症の予防の原点である。輸入例が大 半を占めることから、汚染地域と考えられる国では生もの、生水、氷などは飲食しない事が重要である。国内では、小児や高齢者などの易感染者への感染を防ぐ ことが大切である。

感染症法における取り扱い (2012年7月更新)

全数報告対象(3類感染症)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

食品衛生法における取り扱い

感染症法の施行にともない、平成11 年12 月28 日食品衛生法施行規則の一部が改正され、飲食に起因する健康被害(foodborne disease)は食中毒であることを明確にするため、食中毒事件票の病因物質として赤痢菌等が追加された(http://www1.mhlw.go.jp/topics/syokueihou/tp1228-1_13.html 参照)。

学校保健安全法における取り扱い (2012年3月30日現在)

第3種の感染症に定められており、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止とされている。

(国立感染症研究所細菌部 荒川英二)