お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

- 詳細

- 2004年に分離された劇症型溶血性レンサ球菌感染症患者分離株について

- 劇症型・重症溶血性レンサ球菌感染症患者由来株の薬剤感受性と耐性株の遺伝子型

- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症の散発事例-群馬県

- A群溶血性レンサ球菌のT型とemm 型:咽頭炎・皮膚感染症由来株を中心に-富山県

- A群抗原を有するStreptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

- 詳細

- 詳細

- 詳細

1 ハンセン病とは

A ハンセン病は「らい菌」による感染症です。ハンセン病は結核菌と近縁である病原性抗酸菌「らい菌(Mycobacterium leprae)」の感染により引き起こされる慢性の細菌性感染症です。「らい菌」は1873(明治6)年にノルウェーのアルマウェル・ハンセンにより発見されました。

主として末梢神経と皮膚がおかされ、感染者の免疫反応の差異により多彩な病像を示します。発症により手足などの末梢神経の麻痺や、皮膚などにさまざまな症状が起こります。

図1 アルマウェル・ハンセン

(Armauer Hansen 1841-1912)

らい菌の顕微鏡写真(1000倍)

細長く赤く染まるのがらい菌(らい菌の固まりが見える)

らい菌の電子顕微鏡写真(100000倍)

B ハンセン病は感染しにくく、発症もまれです。ハンセン病は「らい菌」が体内に入り(感染)、引き起こされる(発症)病気です。感染源の一つは未治療の患者と考えられていますが、その他の感染源もあると考えられており、発症の要因も未だに明らかになっていません。成人の場合、日常生活の中で感染することはありません。また感染したとしても発症は非常にまれです。現在、開発途上国などで新規患者が発生しますが、衛生環境や栄養状態が非常に悪いところに発生しています。日本ではハンセン病療養所の入所者や社会復帰者は治癒していて感染源になる人は存在しません。

2 ハンセン病は治癒する病気です

ハンセン病は昔から自然治癒もありましたが、治療薬の無い時代には発病すれば治癒することが難しい病気でした。1943年にアメリカ合衆国のカービル療養所(ハンセン病療養所)で「プロミン」の治療効果が報告され、ハンセン病の治療が可能となりました。これは「カービルの奇跡」と呼ばれています。その後、新薬も次々に発見され、薬剤の併用療法(多剤併用療法、multidrug therapy (MDT))なども行われるようになって、早期発見と早期治療により、障害を残すことなく、外来治療で治癒する病気となっています。

プロミン(注射薬)

MDTの薬剤パック(飲み薬) 4週間分

左:多菌型治療用 右:少菌型治療用

3 ハンセン病の徴候

ハンセン病は主に皮膚と神経に症状が現れます。皮膚には斑紋(はんもん)や結節が生じ、末梢神経へのらい菌の感染により、末梢神経麻痺が起こり障害が生じます。治療しない場合は皮膚、神経、四肢、眼などへの障害が起こります。

4 ハンセン病の病型

ハンセン病には、患者の免疫の違いにより異なった病型が存在します。らい菌に対する細胞性免疫の強い人は菌が少なく(少菌型)、局所に症状が限定されますが、弱い人は菌が多くなり(多菌型)、全身性に病変が広がります。

少菌型(膝)

多菌型

多菌型(上腕)

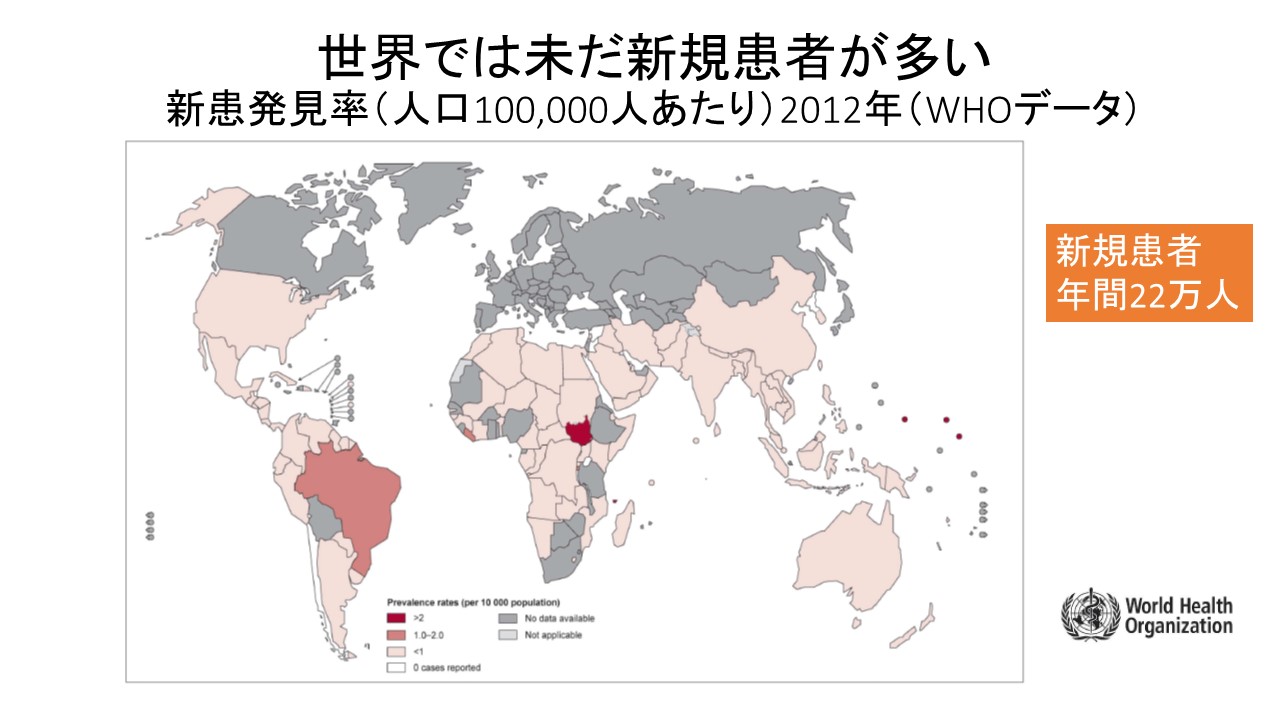

5.世界のハンセン病の現状

世界ではハンセン病は大きな問題です。

ハンセン病に対する化学療法は大きな進歩を遂げましたが、世界では年間約22万人の新規患者が報告されています。その数は少しずつ減少していますが、更なる医学研究や感染症対策が必要となっています。

6 日本での新規患者発生状況

近年、日本国内におけるハンセン病の発生は著しく減少しています。現在、日本で発見される患者のほとんどは東南アジアおよびブラジル出身の在日外国人の方々です。現在、日本人の新規患者は年に1-2名程度で、過去に感染を受け、免疫の低下と共に発症した考えられる高齢者がほとんどです。

7.ハンセン病対策

国立感染症研究所ハンセン病研究センターの役割

国立感染症研究所ハンセン病研究センターでは日本および世界のハンセン病問題の解決に向けて、予防法の開発、早期診断法の開発、新しい治療薬の開発など多岐にわたる研究を行っています。また、ハンセン病の多い東南アジア、南米などを中心に国際協力研究事業などの国際支援を行っています。また、厚生労働省の研究機関としてハンセン病の診断・検査を行っています(行政検査:ハンセン病研究センターHP内に掲載)。この他、世界でハンセン病対策を担うWHOとの連携も大きな役割となっています。

国立感染症研究所ハンセン病研究センター

- 詳細

疫学情報

患者発生状況

感染症発生動向調査(IDWR)

病原微生物検出情報(IASR)

感染症流行予測調査(NESVPD)

- インフルエンザHI抗体保有状況(速報)

各シーズンのインフルエンザの発生動向まとめ

- 今冬のインフルエンザについて (2022/23 シーズン)2023/12/19掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2021/22 シーズン) 2022/8/19掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2020/21シーズン) 2021/12/10掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2019/20 シーズン) 2020/8/27掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2018/19 シーズン) 2019/7/19掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2017/18 シーズン) 2018/6/15掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2016/17 シーズン) 2017/6/19掲載

- 今冬のインフルエンザについて (2015/16 シーズン)

- 今冬のインフルエンザについて (2014/15 シーズン)

- 今冬のインフルエンザの発生動向 (2013/14シーズン)

関連情報

国内の関連サイト

海外の関連サイト

- 詳細

![]() 注目すべき感染症

注目すべき感染症

◆ インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。典型的な発症例では1~4日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。

インフルエンザの主な感染経路はくしゃみ、咳、会話等で口から発する飛沫による飛沫感染であり、他に接触感染もあるといわれている(CDCホームページ:http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm)。感染対策としては、飛沫感染対策としての咳エチケット、接触感染対策としての手洗い等の手指衛生の徹底が重要であると考えられるが、たとえインフルエンザウイルスに感染しても、全く無症状の不顕性感染例や臨床的にはインフルエンザとは診断し難い軽症例が存在する。従って、特にヒト-ヒト間の距離が短く、濃厚な接触機会の多い学校、幼稚園、保育園等の小児の集団生活施設においてインフルエンザの集団発生をコントロールすることは困難であると思われる。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。インフルエンザの定点当たり報告数は、2011年第42週以降増加が続いており、2012年第2週の定点当たり報告数は7.33(報告数36,056)となり、前週の報告数(定点当たり報告数3.76)の2倍近い値となった(図1)。都道府県別では岐阜県(23.82)、愛知県(22.63)、三重県(21.92)、高知県(19.52)、福井県(16.38)、香川県(15.86)、愛媛県(15.00)、岡山県(13.71)の順となっている。全ての都道府県で前週の定点当たり報告数よりも増加がみられた(図2)。

定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診したインフルエンザ患者数を推計すると、2012年第2週は40万人(95%信頼区間:37~44万人)(暫定値)となり、前週(23万人)よりも大幅に増加した(図3)。年齢群別では5~9歳約8万人(19.5%)、0~4歳約6万人(14.6%)、30代約5万人(12.2%)、10~14歳、20代、40代がそれぞれ約4万人(9.8%)の順であり、特に5~9歳が前週(約2万人)より大きく増加した(図4)。この増加は学校、幼稚園等の大半の小児の集団生活施設の冬期休暇が終了して再開したことも影響していると思われる。2011年第36週以降これまでの累積の推計受診患者数は114万人(95%信頼区間:109~119万人)(暫定値)であった。

|

|

|

| 図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(2002~2012年第2週) | 図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数の推移(2011年第52週~2012年第2週) | 図3. インフルエンザ推計受診者数(暫定値)週別推移(2011年第36週~2012年第2週) |

|

||

| 図4. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の年齢群別割合(2012年第2週) |

2011年第36週~2012年第2週に国内では717検体のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、AH1pdm09が4件(0.6%)、AH3亜型(A香港型)649件(90.5%)、B型64件(8.9%)とAH3亜型が大半を占めている状態が続いている。

国内の多くの学校、幼稚園等での冬期休暇終了後、中部、中国、四国地方を中心にインフルエンザの報告数は急増してきており、インフルエンザの流行は本格化しつつあると考えられる。今後ともインフルエンザの発生動向には注意が必要である。