お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

- 詳細

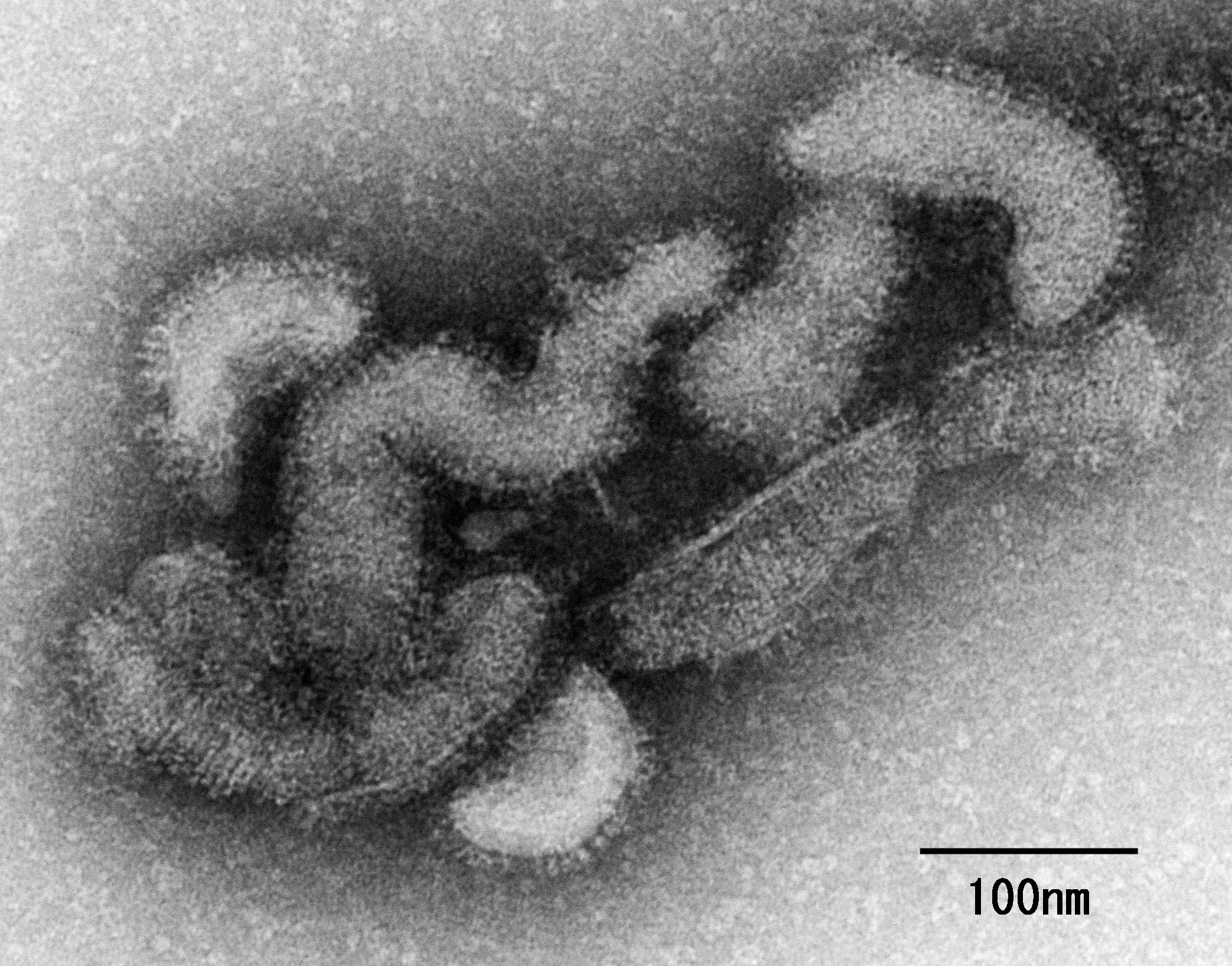

Structural basis for cross-group recognition of an influenza virus hemagglutinin antibody that targets postfusion stabilized epitope

Keisuke Tonouchi, Yu Adachi, Tateki Suzuki, Daisuke Kuroda, Ayae Nishiyama, Kohei Yumoto, Haruko Takeyama, Tadaki Suzuki, Takao Hashiguchi, Yoshimasa Takahashi

PLoS Pathogens, 2023 Aug; 19(8): e1011554. | doi; 10.1371/journal.ppat.1011554

インフルエンザウイルスの抗原変異に対応可能な交差防御抗体に注目が集まり、その誘導を目的とした新規ワクチンの開発が世界的に進められています。しかし、A型インフルエンザには遺伝子系統的に大きく異なる2つのグループの株が存在しており、両グループに有効な交差防御抗体を誘導できるワクチンの実現には至っておりません。

当センターでは、先行研究により複数のヒト交差抗体の単離に成功しており、本研究では2つのグループを跨いだ交差防御能を示す優れた抗体が存在することを見出しました。抗体-抗原複合体の結合様式について構造解析を行った結果、ウイルス感染時に生じる特殊なヘマグルチニン抗原部位を標的とした抗体であることを明らかにしました。

本研究で見出した新しい抗体と抗原部位に関する情報は、今後、抗原変異に対応可能な新しいワクチンの開発に活用されます。

- 詳細

HTLV-1 Proliferation after CD8+ Cell Depletion by Monoclonal Anti-CD8 Antibody Administration in Latently HTLV-1-Infected Cynomolgus Macaques

Nakamura-Hoshi M, Nomura T, Nishizawa M, Hau TTT, Yamamoto H, Okazaki M, Ishii H, Yonemitsu K, Suzaki Y, Ami Y, Matano T

Microbiol. Spectr., 11, e0151823, 2023

ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)は慢性潜伏感染を引き起こす。潜伏感染者体内でプロウイルスは検出されるが、ウイルス複製・増殖は認められない。本研究ではHTLV-1感染カニクイザルモデルを構築し、慢性感染下でのモノクローナル抗CD8抗体投与によるCD8陽性細胞枯渇実験でプロウイルス量と抗HTLV-1抗体価の上昇が起きることを明らかにした。本結果はCD8陽性細胞非存在下で潜伏感染状態からHTLV-1増殖が可能であることを示しており、HTLV-1複製・増殖抑制にCD8陽性細胞が中心的役割を担っていることを示すevidenceを提供するものである。

続きを読む: HTLV-1潜伏感染カニクイザルにおけるモノクローナル抗CD8抗体投与によるCD8陽性細胞枯渇によるHTLV-1増殖

- 詳細

Potential Anti-Mpox Virus Activity of Atovaquone, Mefloquine, and Molnupiravir, and Their Potential Use as Treatments

Akazawa Da, Ohashi Ha, Hishiki Tb, Morita Tb, Iwanami Sc, Kim KSc, Jeong YDc, Park ES, Kataoka M, Shionoya K, Mifune J, Tsuchimoto K, Ojima S, Azam AH, Nakajima S, Park H, Yoshikawa T, Shimojima M, Kiga K, Iwami S, Maeda K, Suzuki T, Ebihara H, Takahashi Y, Watashi K (abcequally contributed)

The Journal of Infectious Diseases

Mar 9 (2023) Online ahead of print

doi: 10.1093/infdis/jiad058

2022年5月に国際的アウトブレイクが発生したエムポックスに対しては、国内で承認された治療薬が存在しない。本研究では抗ウイルス・抗真菌・抗寄生虫/原虫薬を含む132種の既承認薬のエムポックスウイルスへの効果を感染細胞系で検証し、経口投与可能な高活性化合物3種を見出した。メフロキンはウイルスの細胞侵入を、アトバコンおよびモルヌピラビルはウイルス複製を阻害すると考えられた。これらの抗ウイルス活性と、既知の臨床薬物動態、感染患者の血中ウイルス量情報を基にした数理モデル解析より、特にアトバコンが最も臨床で抗ウイルス効果が期待できると推定された。アトバコンは核酸生合成酵素であるDHODHの活性を阻害することで抗ウイルス活性を示すと示唆された。本研究成果はエムポックス治療薬創出に有用な知見を提供するものである。

- 詳細

Identification of IMP Dehydrogenase as a Potential Target for Anti-Mpox Virus Agents

Hishiki T#, Morita T#, Akazawa D$, Ohashi H$, Park ES, Kataoka M, Mifune J, Shionoya K, Tsuchimoto K, Ojima S, Azam AH, Nakajima S, Kawahara M, Yoshikawa T, Shimojima M, Kiga K, Maeda K, Suzuki T, Ebihara H, Takahashi Y, Watashi K (#$equally contributed)

Microbiology Spectrum (in press)

doi: 10.1128/spectrum.00566-23.

エムポックスウイルス(MPXV)感染細胞実験でのスクリーニングから、Gemcitabine、Trifluridine、Mycophenolic acidなどの化合物が抗MPXV活性を有することが明らかとなった。Mycophenolic acidが阻害するのはMPXVの細胞侵入後の過程であり、その標的分子の一つであるIMP dehydrogenase(IMPDH)およびこれが制御するプリン生合成経路がMPXV複製に必要であることを見出した。IMPDHを阻害する化合物はいずれも抗MPXV活性を示し、その中にはMycophenolic acidよりも明らかに強い抗ウイルス活性をもつものが見出されたことより、今後IMPDHは抗MPXV薬開発の有効な創薬標的となる可能性が示唆された。