お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

(このページでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連の記事を、掲載日が新しい順に表示しています)

- 詳細

掲載日:2021年12月28日

【はじめに】

日本国内において行われているCOVID-19患者に対する積極的疫学調査(患者本人の情報、感染源調査、濃厚接触者の特定のための聞き取りなど)は、海外の国々のそれと比較し、詳細な聞き取りが特徴的です。そのため、日本に到着して間もない方や日本語の理解が不十分な方などには、調査の理解が得られず、その結果調査に時間を要する、協力を得られない、となってしまう事例の経験談をこれまで多くの自治体の方から伺いました。そこで、今回日本の積極的疫学調査についての説明を8か国語(英語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、フランス語、中国語、ミャンマー語、スペイン語)に翻訳いたしました。実地疫学調査の現場での日本語を話されない方との意思疎通や調査開始の一助になれば幸いです。なお、原文の日本語についても掲載しておりますのでその内容もご確認ください。

- 詳細

2021年12月28日

1.背景と目的

2021年11月22日現在、新型コロナワクチン(Pfizer/BioNTech製、武田/Moderna製、AstraZeneca製)の2回接種率は全年齢の76.2%、高齢者では91.3%を占める(1) 。これらのワクチンの有効性 (vaccine effectiveness) は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染と死亡それぞれに対して報告がなされている。従来株と比較するとデルタ株による感染に対するワクチン有効性の低下が報告されているが、それでも英国からの報告ではPfizer/BioNTech製ワクチンの感染に対する有効性は80%以上とされており(2)、国内においても暫定報告ではあるが、デルタ株流行期の感染に対する有効性が87%と報告されている(3)。感染防御の一方で、現行のmRNAワクチンは細胞性免疫の誘導が期待されるとされ、重症化や死亡から防ぐ効果が十分にあるものと期待される。しかし、ワクチン接種後のCOVID-19死亡症例数が非常に少なく、解析に足る症例数を確保することが少数施設による研究では難しい。死亡に対するワクチン有効性に関する国内での報告は未だなされていない。

さらに症例致命リスク(confirmed Case Fatality Risk、CFR)は、疾患の病原性を示す感染致命リスク (Infection Fatality Risk)の代用として重要な疫学指標であるが、2021年のCOVID-19流行における国内のCFRの報告は未だなされていない。

そこで本稿では、東京都のCOVID-19患者に関する公開情報と新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)という2つのサーベイランスデータを用いて死亡回避のワクチン有効性とCFRを、数理モデルを用いて同時推定した。

2.方法

(1) データ

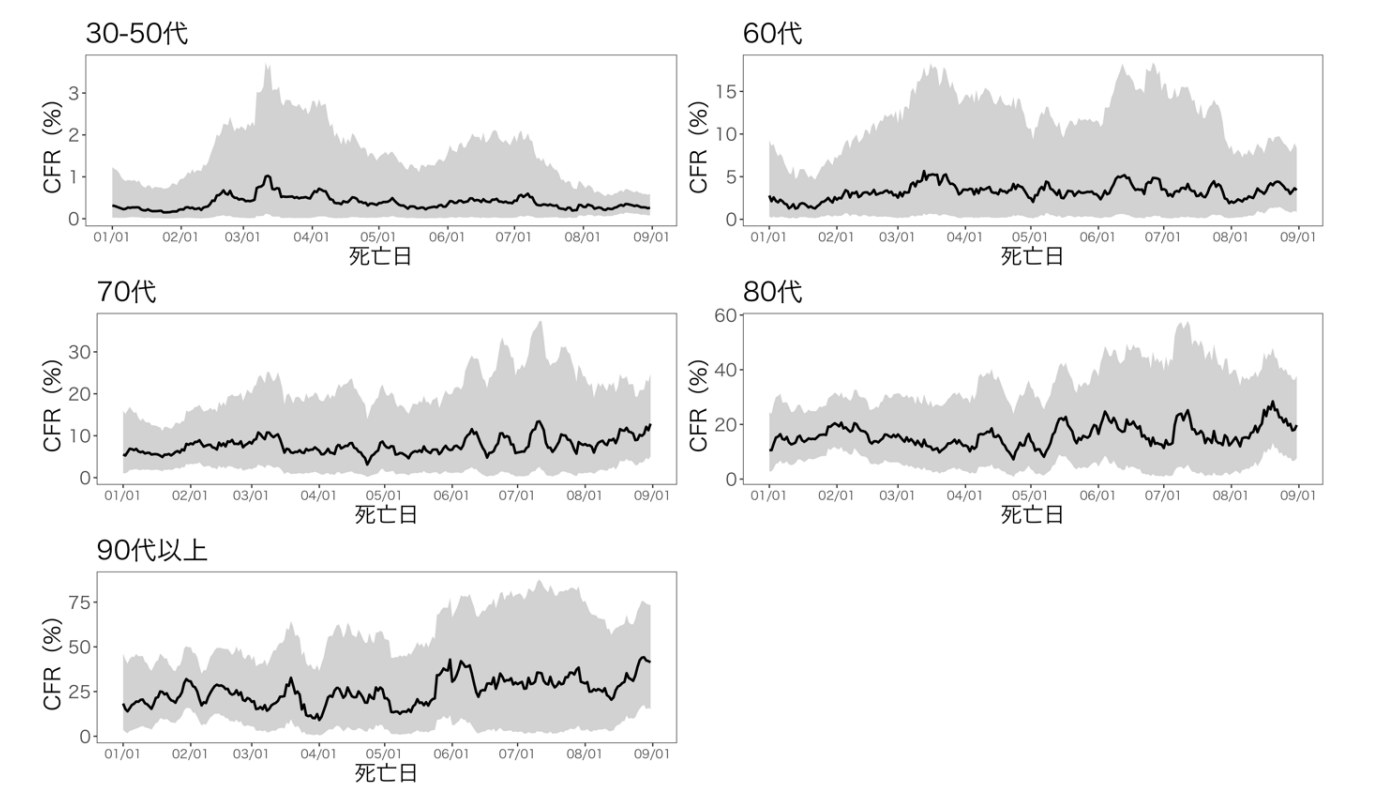

2020年10月1日から2021年11月15日までに東京都から個票レベルで公表された陽性例の年代、診断日情報、死亡例の年代 (30〜50歳代、60歳代、70歳代、80歳代、90代以上)、診断日、死亡日情報を用いた。報告遅れの影響を受けないために陽性例に関しては診断日が2021年8月31日まで、死亡例に関しては死亡日が2021年8月31日までの症例を解析対象とした。また死亡例に関しては、COVID-19診断から死亡日までの日数が60日以内である症例に限定した。陽性例、死亡例の疫学週ごとのワクチン接種者割合についてはHER-SYSを用いた。ワクチン接種歴の情報は完璧ではなく、中にはその欠損を認めた。そのため、HER-SYSにおける接種歴不明症例に関しては、年代、診断月、症状有無、死亡有無を用いて単一代入法を行うことで接種歴有無を推定した。

(2) 時刻ごとの年代別のCFRと死亡を回避するワクチン有効性の同時推定

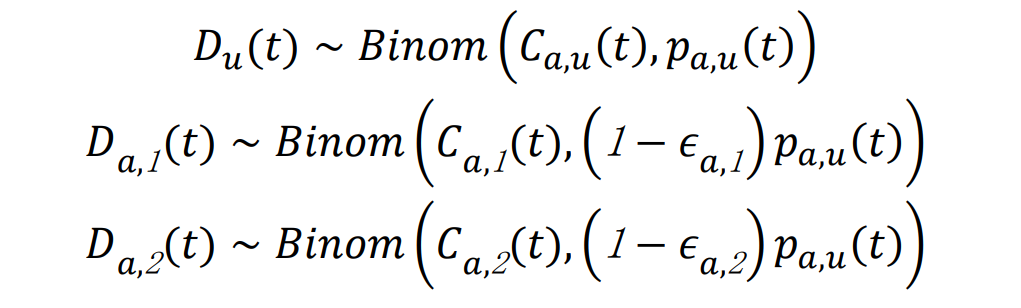

年代別CFRと死亡を回避するワクチン有効性を推定するために、以下の二項分布を用いた数理モデルを構築した。

ここで、 が各年齢群を示すときに

が各年齢群を示すときに は仮想死亡日における陽性者数であり、診断日における陽性者件数データを、年代別の診断から死亡までの時間遅れ分布を用いて畳み込みを行うことで得た。

は仮想死亡日における陽性者数であり、診断日における陽性者件数データを、年代別の診断から死亡までの時間遅れ分布を用いて畳み込みを行うことで得た。 は死亡日における死亡者数データである。推定パラメータはワクチン未接種群の年齢群別CFR、1回接種、2回接種それぞれにおける感染者の死亡回避のワクチン有効性

は死亡日における死亡者数データである。推定パラメータはワクチン未接種群の年齢群別CFR、1回接種、2回接種それぞれにおける感染者の死亡回避のワクチン有効性 であり、無情報事前分布を置いてベイズ推定を行った。またこのとき得られた感染者における死亡を回避するワクチン有効性の事後分布と、西浦ら(4)により報告された日本におけるCOVID-19の感染に対するワクチン有効性の推定値を用いて、ワクチン接種による感染と死亡の両方に対する有効性(感染あるいは死亡のいずれかを回避する有効性)を推定した。

であり、無情報事前分布を置いてベイズ推定を行った。またこのとき得られた感染者における死亡を回避するワクチン有効性の事後分布と、西浦ら(4)により報告された日本におけるCOVID-19の感染に対するワクチン有効性の推定値を用いて、ワクチン接種による感染と死亡の両方に対する有効性(感染あるいは死亡のいずれかを回避する有効性)を推定した。

3.結果

表1に年代別の死亡回避のワクチン有効性を示す。30〜50代では死亡数が少ないために推定値が低く、信用区間も広くなっているが、60〜80代の感染者における死亡を回避するワクチン有効性は60代、70代、80代、90代以上で、それぞれ88.6%(95% 信用区間 64.3%–98.1%)、83.9%(68.8%–92.9%)、83.5(72.5%–91.0%)、77.7%(60.7%–89.4%)と推定された。過去の報告による感染防御のワクチン有効性と合わせると、ワクチンによる感染か死亡のいずれかを回避する有効性は30〜50代で93.8%(90.3%–98.2%)、60代以上では97%以上と推定された。

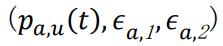

また死亡回避のワクチン有効性と同時推定された年代別のワクチン未接種者のCFRを図1に示す。70代以上の高齢者において8月にCFRの増加傾向を認めた一方で60代以下では同傾向はみられなかった。年代別の日別CFR中央値の観察期間内における最小値と最大値は、30〜50代、60代、70代、80代、90代以上で、それぞれ最小値0.14%、1.30%、3.12%、6.81%、8.87%、最大値1.02%、5.37%、13.76%、27.08%、41.16%となった。全体として、年代が上がるにつれてCFRが増加する傾向がみられた。

表1. 2021年1月1日から年8月31日までに診断された者の間における年代別の死亡に対するワクチン有効性の推定値| 年代 | 有効性(%) (95% 信用区間) | ||

| *1回接種 (Partially vaccinated) |

**2回接種 (Fully vaccinated) |

||

| 感染者において死亡を回避する有効性 | 30-50代 | 34.2 (2.2-71.4) | 38.0 (2.6-82.4) |

| 60代 | 66.1 (33.0-85.4) | 88.6 (64.3-98.1) | |

| 70代 | 38.2 (7.3-63.8) | 83.9 (68.8-92.9) | |

| 80代 | 46.4 (17.9-68.7) | 83.5 (72.5-91.0) | |

| 90代以上 | 52.7 (19.6-76.6) | 77.7 (60.7-89.4) | |

| 感染あるいは死亡を回避する有効性 | 30-50代 | 68.7 (53.5-86.4) | 93.8 (90.3-98.2) |

| 60代 | 83.9 (68.1-93.0) | 99.2 (97.4-99.9) | |

| 70代 | 70.6 (55.9-82.8) | 99.3 (98.6-99.7) | |

| 80代 | 74.5 (60.9-85.1) | 99.4 (98.9-99.6) | |

| 90代以上 | 77.5 (61.8-88.8) | 98.4 (97.1-99.2) | |

*ワクチン1回接種(Partially vaccinated)とは、ワクチン1回目接種から診断日までの日数が14日以上であり、ワクチン2回目未接種または2回目接種から診断日までの日数が14日未満の症例を指す。HER-SYSにおける疫学週毎のワクチン1回接種割合の算出においては、ワクチン接種日不明のワクチン1回接種あり、かつ2回目未接種症例は全てワクチン1回接種とみなした。

**ワクチン2回接種(Fully vaccinated)とは、ワクチン2回目接種から診断日までの日数が14日以上である症例を指す。HER-SYSにおける疫学週毎のワクチン2回接種割合の算出においては、ワクチン接種日不明のワクチン2回接種あり症例は全てワクチン2回接種とみなした。

4.考察

本稿では国内の新型コロナワクチンの死亡を回避する有効性を、サーベイランスデータを用いて初めて推定した。診断された感染者における死亡に対するワクチン有効性は、およそ80%程度の推定値を示した。これらの結果は、ブレイクスルー感染が起きたとしてもワクチン接種により死亡という重大な転帰を防ぐことが出来るということを示唆している。さらに感染と死亡の両方を回避する有効性は特に60代以上では98%以上と推定され、非常に高い有効性であると考えられた。これらの結果は、今後さらに多くの人々へのワクチンを普及する上でワクチン接種のメリットを示す重要な知見であると考えられる。諸外国の報告としては、イスラエルにおけるコホート研究でのPfizer/BioNTech製ワクチンの死亡を回避する有効性が98%(95% 信頼区間 96%-99%)(5)、米国におけるコホート研究でのModerna製ワクチンの病院死亡を回避する有効性が98%(67%-100%)(6)であり同等の結果となっている。また高齢になるにつれて死亡予防効果が低下するという傾向も既報と矛盾しない結果であった(5)。

さらに本稿では年代別のCFRを時刻別に推定した。過去の報告と同様(7)に年代が上がるにつれてCFRが増加するという結果が得られたことに加え、CFRが時期ごとに変動したことも示された。特に高齢者において8月にCFRの増加傾向を認めた。CFRの時期ごとの変動に寄与する因子として診断バイアス (ascertainment bias)、延命措置希望人数の変動、基礎疾患や治療薬、ワクチン接種の有無、変異株の出現、医療逼迫による適切な治療へのアクセスへの低下が考えられる。今後はこれらの因子とCFRの関係について様々なデータソースを用いた多角的な検証が望まれる。

本研究において以下の制限が主に挙げられる。まず、本解析で用いられたワクチン接種歴の情報はHER-SYSデータが用いられているが、解析対象期間におけるHER-SYSのワクチン接種歴情報は、入力者が何も入力しない場合に接種歴「なし」と自動記載される仕様になっていたため、接種歴不明が過小評価されている可能性がある。ただし、陽性者、死亡者に占めるワクチン2回接種あり症例の割合は、一般人口においてワクチン接種が進捗するのと同時に経時的に増えており(参考)、8月の流行が最も厳しく保健所や病院の業務負荷が最も増大していたと考えられた時期においても同様の傾向が見られたことから、ワクチン接種歴ありの入力率はある程度保たれていたと推察された。2つ目の制限として、本解析では解析対象期間中に東京都内において流行した変異株(アルファ株、デルタ株)や新たに使用が開始された治療薬(カシリビマブ及びイムデビマブ)等の影響を考慮出来ていないことが挙げられる。ただし、治療薬に関してはワクチン接種者、未接種者において東京都内といった限定した地域での治療薬の使用の有無の傾向に違いがあるとは考えにくく、死亡に対するワクチン有効性の推定には影響を与えないと考えられる。3つ目の制限として、本解析はサーベイランスデータを用いており、症例ごとの基礎疾患等の重症化リスク因子を考慮出来ていない点が挙げられる。

これらの制限を考慮してもなお本研究は、ブレイクスルー感染後のCOVID-19死亡症例の数が非常に少なくコホート研究や症例対象研究のデータの収集に時間がかかる中で、サーベイランスデータを用いてワクチン接種による死亡回避効果を国内で初めて推定した点で重要であると考えられる。さらに日本における2021年のCOVID-19における年代別のCFRを時刻別に初めて示し、一つの実証的エビデンスを提示することに成功した。今後は死亡に対するワクチン有効性についてより詳細な登録症例を活用した前向き・後ろ向き研究が求められ、またCFRの短期または長期変動に影響する因子の究明に対する多角的な検証が期待される。

5.参考文献

- 政府CIOポータル、新型コロナワクチンの接種状況 [Internet]. Available from: https://cio.go.jp/c19vaccine_dashboard

- Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Gallagher E, Simmons R, Thelwall S, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. N Engl J Med. 2021;385(7):585–94.

- 国立感染症研究所. 新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究の暫定報告(第二報):デルタ株流行期における有効性. 2021年11月9日. [Internet]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10757-covid19-61.html

- サーベイランスデータに数理モデルを適用することによる新型コロナワクチンBNT162b2(Pfizer/BioNTech)の有効性の推定(第1報) [Internet]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10618-covid19-56.html

- Glatman-Freedman A, Bromberg M, Dichtiar R, Hershkovitz Y, Keinan-Boker L. The BNT162b2 vaccine effectiveness against new COVID-19 cases and complications of breakthrough cases: A nation-wide retrospective longitudinal multiple cohort analysis using individualised data. EBioMedicine [Internet]. 2021;72:103574. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2021.103574

- Bruxvoort K, Sy LS, Qian L, Ackerson BK, Luo Y, Lee GS, et al. Real-World Effectiveness of the mRNA-1273 Vaccine Against COVID-19: Interim Results from a Prospective Observational Cohort Study. SSRN Electron J [Internet]. 2021;100134. Available from: https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100134

- COVID-19レジストリデータを用いた新型コロナウイルス感染症における年齢別症例致命割合について [Internet]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2488-idsc/iasr-news/10080-491p03.html

謝辞

本報告書の分析に用いたデータの収集にご協⼒いただいております各自治体関係者および各医療関係者の皆様に感謝申し上げます。本報告書は、東京感染症対策センター(東京iCDC)の協力のもとで作成されました。

報告書作成者

国立感染症研究所感染症疫学センター 髙勇羅、木下諒、鈴木基

国際医療福祉大学医学部 村山泰章

東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学 山崎里紗

京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻 西浦博

図1:ワクチンの死亡予防効果と同時推定された年代別の致命リスク (case fatality risk, CFR) 。薄灰色は95% 信用区間を示す。

参考:東京都における2021年1月1日から8月31日までの間の年代別の陽性者数、死亡者数(棒グラフ)とそれぞれに占めるワクチン2回接種者の割合(線グラフ)

- 詳細

八尾市の外国人コミュニティにおける新型コロナウイルス感染症発生時の地域的なコミュニケーション支援等の体制強化(2021年3~4月)

(IASR Vol. 42 p290-291: 2021年12月号)

背 景

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2019年12月に中国湖北省武漢市で発生した新興感染症である。世界保健機関(WHO)は, 3月11日にパンデミック(世界的な大流行)の状態にあることを表明した。2021年8月31日現在, 世界では累積症例数が約1.7億人, 死亡者数が約340万人1), 国内では2021年9月3日現在, 累積症例数が約152.1万人, 死亡者数が約1.6万人と報告されている2)。国内のCOVID-19クラスターにおいては, これまで外国人居住者における事例の発生が散見され, 予防啓発および発生時の対応に関して情報提供等の課題が指摘されてきた3)。本報告は, 大阪府八尾市の外国人を主体としたCOVID-19のクラスター発生下で実施された, 地域における外国人への情報提供や連携体制強化の取り組みから得られた所見に関して報告するものである。

続きを読む: 八尾市の外国人コミュニティにおける新型コロナウイルス感染症発生時の地域的なコミュニケーション支援等の体制強化(2021年3~4月)

- 詳細

掲載日:2021年12月23日

第64回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月22日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第64回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約0.9と、依然として非常に低い水準となっており、新規感染者が確認されない日が継続している地域もある。一方、感染伝播が未だに継続している地域があることに加え、一部の地域では、事業所や社会福祉施設、小学校等でのクラスターや感染経路不明事案の発生による一時的な増加も見られ、直近の今週先週比は1.35と増加傾向となっており、1以上が2週間以上継続している。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(12/5時点)で1.11と1を上回る水準となっており、首都圏では1.23、関西圏では1.02となっている。

- 詳細

掲載日:2021年12月20日

【はじめに】

本教材は、自治体、特に保健所において勤務される方や、COVID-19に限らず地域において感染症が流行した際に支援に入られる方を対象に、短期間で実地疫学調査の概要やポイントなどのエッセンスを学んでいただくために作成されています。本教材は全部で5つのパートに分かれています。感染症の地域における拡大に対応するためには様々な対応をしなくてはいけませんが、保健所が実施している調査(積極的疫学調査)は間違いなく対応の1つの大きな柱となります。総論編では積極的疫学調査の全体像などについて説明しています。各論編①、②では実際に行う業務の内容や意義、疫学調査データマネジメントツールの活用編では業務において利用するエクセルなどのツールの使い方について説明しています。また各論編③では支援業務には直接関係ないかもしれませんが、仮説の検証など、通常行われる実地疫学調査の分析手法などについても触れています。また参考編ではこれまでのFETPが関わった実地疫学調査事例からの学びをご紹介しております。ご興味があればそちらもご覧ください。

緊急かつ迅速な対応が求められる支援を始めるにあたり、本教材がこれから行う業務の理解と実行において少しでもお役に立てれば幸いです。

総論編

各論編① 疫学調査の基本ステップ

各論編② 疫学調査の基本ステップ

各論編③ 疫学調査の基本ステップ

疫学調査データマネジメントツールの活用

視聴前に下記のエクセルファイルをダウンロードしてください。

疫学調査データマネジメントツール・サンプルデータファイル

参考編

- 詳細

国立感染症研究所

(掲載日:2021年12月17日)

2021年12月16日現在、国内ではファイザー製、武田/モデルナ製、アストラゼネカ製の新型コロナワクチン( 以下、ワクチン )が使用されています。ファイザー製と武田/モデルナ製の接種対象は12歳以上で、アストラゼネカ製の接種対象は原則40歳以上です。また、12月1日(本項で年の記載がないものは2021年とみなします)から18歳以上の者を対象として、2回接種後6か月以上の間隔をあけて、原則8か月以上の間隔でファイザー製ワクチンによる追加接種(3回目接種)が始まりました。12月16日には武田/モデルナ製のワクチンも、初回免疫に使用されている半量での追加接種(3回目接種)が特例承認されました。米国では11月2日に開催された予防接種の実施に関する諮問委員会(Advisory Committee on Immunization Practices:ACIP)で、5~11歳の小児に対するファイザー製ワクチンの接種推奨が決まりましたが(1)、国内ではまだ12歳未満の小児に接種可能なワクチンはありません。

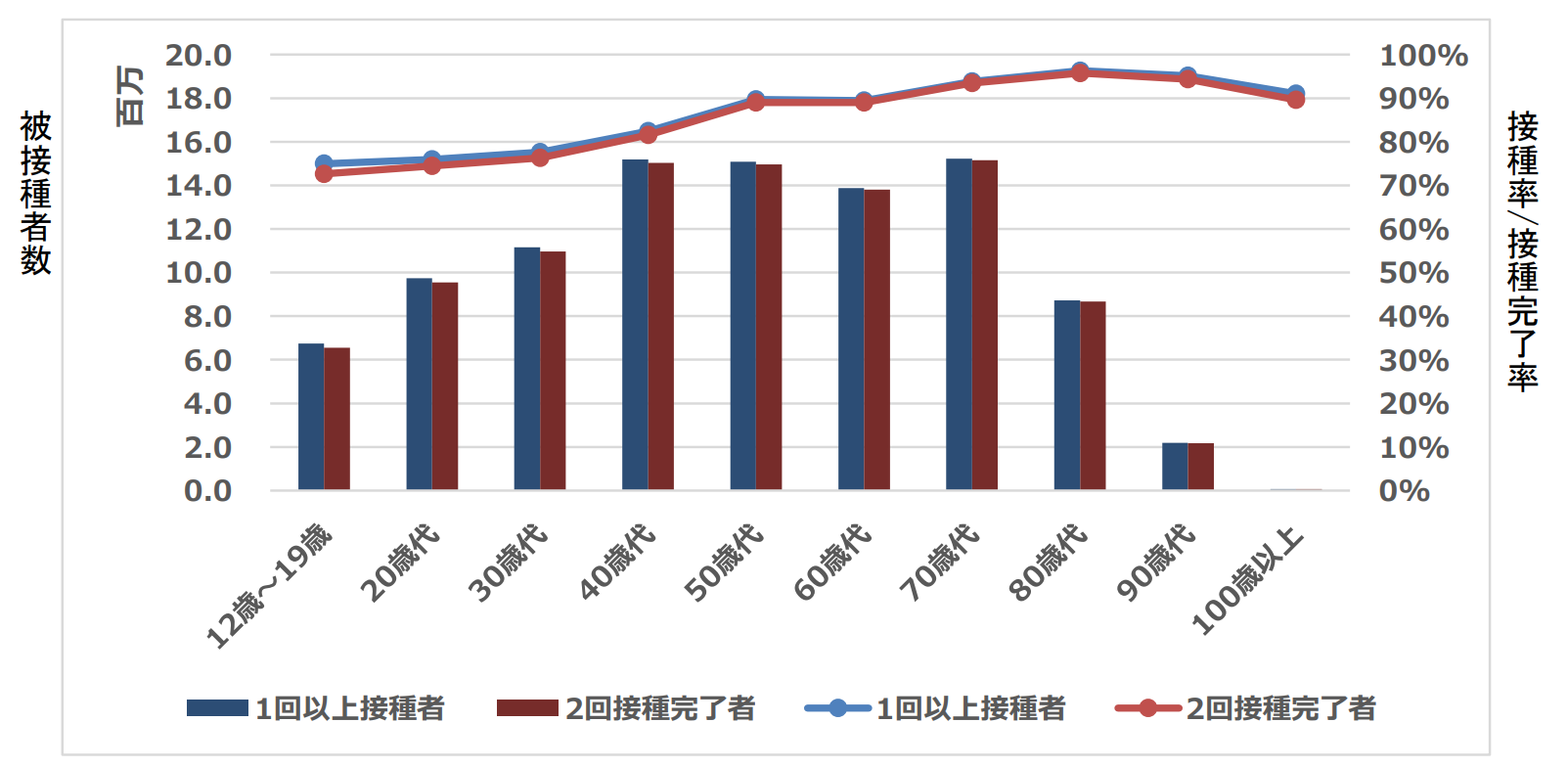

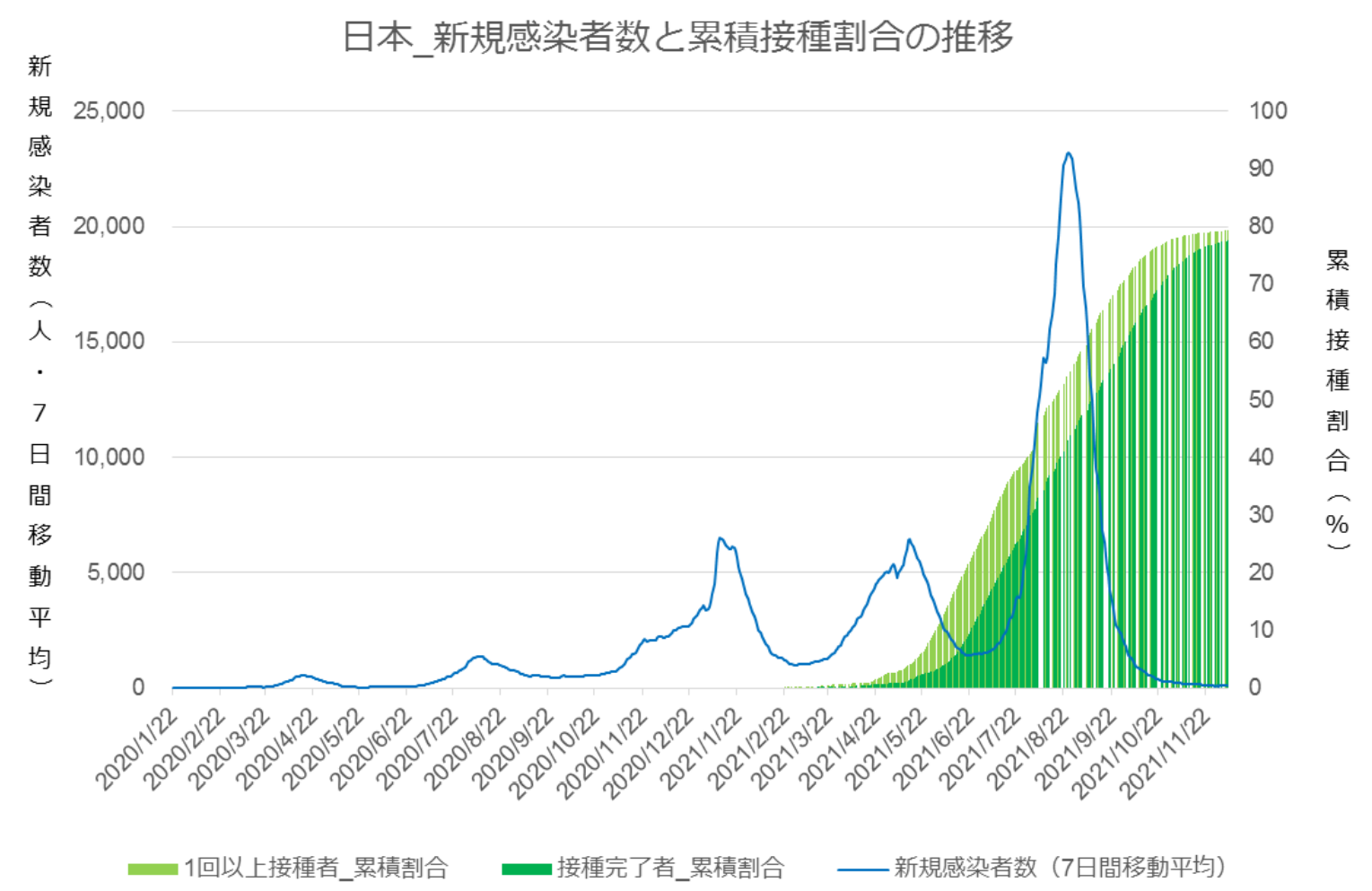

12月16日現在の国内での総接種回数は1億9,841万9,971回で、このうち高齢者( 65歳以上 )は6,566万1,131回、職域接種は1,931万5,219回でした。12月16日時点の1回以上接種率は全人口(1億2,664万5,025人)の79.0%、2回接種完了率は77.5%、3回接種完了者は0.1%(117,735人)で、高齢者の1回以上接種率は、65歳以上人口(3,548万6,339 人)の92.0%、2回接種完了率は91.6%でした。12月13日公表時点の年代別接種回数別被接種者数と接種率/接種完了率( 図1 )を示します。また、新規感染者数と累積接種割合についてまとめました( 図2 )。

図1 年代別接種回数別被接種者数・接種率/接種完了率(首相官邸ホームページ公表数値より作図):2021年12月13日公表時点

注)接種率は、VRSへ報告された、一般接種(高齢者を含む)と先行接種対象者(接種券付き予診票で接種を行った優先接種者)の合計回数が使用されており、使用回数には、首相官邸HPで公表している総接種回数のうち、職域接種及び先行接種対象者のVRS未入力分である約1000万回分程度が含まれておらず、年齢が不明なものは計上されていません。また、年齢階級別人口は、総務省が公表している「令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)」のうち、各市区町村の性別及び年代階級の数字を集計したものが利用されており、その際、12歳~14歳人口は10歳~14歳人口を5分の3したものが使用されています。

図2 日本_新規感染者数と累積接種割合の推移 [データ範囲:2020年1月22日~2021年12月6日]下記データより作図.Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E and Hasell J. (2020) - "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus' [Online Resource](閲覧日2021年12月8日)

参考文献

- 米国Centers for Disease Control and Prevention (CDC):Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html(閲覧日2021年12月10日)

今回は、下記の内容について、最近のトピックスをまとめました。

【本項の内容】

- 海外のワクチン接種の進捗と感染状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

- 懸念される変異株(VOCs)に対するワクチン有効性について・・・・・・・・・・・・ 9

- オミクロン株に対するワクチン効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

- 小児(5~11歳)に対するワクチン接種について・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

- ワクチンの追加接種について―更新情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

- 詳細

新型コロナワクチン接種後に新型コロナウイルス感染症と診断された症例に関する積極的疫学調査(第二報)

国立感染症研究所(感染研)では、感染症法第15条の規定に基づいた積極的疫学調査として、新型コロナワクチン接種後に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と検査診断された症例(ワクチン接種後感染症例)に関する調査を行っている。2021年7月にこの第一報を報告した1)が、今回は続報としてその後の進捗を報告する。なお、前回同様、本調査では、ワクチンの有効性やワクチン接種後感染の発生割合については評価していない。また、この報告された症例の一部においては、診察した医師からの求めに応じて感染研で血清抗体検査を実施しており、これを後ろ向きにまとめた研究の暫定結果はIASRの別の記事で報告している2)。

- 詳細

新型コロナワクチン接種後に新型コロナウイルス感染症と診断された症例における抗体応答

国立感染症研究所(感染研)では、感染症法第15条の規定に基づいた積極的疫学調査として、新型コロナワクチン接種後に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と検査診断された症例(ワクチン接種後感染症例)に関する調査を行っている1,2)。本調査に報告された症例の一部においては、診察した医師からの求めに応じて感染研で血清抗体検査を実施しており、これを後ろ向きにまとめた研究の暫定結果を報告する。なお本調査では、ワクチンの有効性等については評価していない。

- 詳細

掲載日:2021年12月17日

第63回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月16日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第63回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約0.7と、昨年の夏以降で最も低い水準が続いているが、直近の今週先週比は1.17と増加傾向が続いている。また、療養者数、重症者数や死亡者数も低い水準が続いている。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(11/28時点)で0.96と1を下回る水準が続き、首都圏では1.01、関西圏では0.90となっている。

- 詳細

ブレイクスルー感染者を含む医療機関、福祉施設等での

クラスター調査から得られた知見(簡略版)

2021年12月8日時点

国立感染症研究所実地疫学研究センター

2021年2月より、国内では新型コロナウイルスワクチン(以下、ワクチン)接種が進められていますが、2021年8月以降、医療施設や福祉施設などにおいて、ワクチン接種後一定の期間を経過した者のうち、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患する、いわゆるブレイクスルー感染者を多数含むクラスターが報告されるようになりました。本稿においては、管轄自治体のご協力のもと当センターが従事した、ブレイクスルー感染者を多数含む複数の国内各地で発生したクラスターの各調査結果(計11事例)から得られた、共通すると思われる代表的な所見、および共通する対策に関する提案について、迅速性に重きを置いた形で簡略に紹介したいと思います。なお、本調査における陽性者の全検体の遺伝子情報が分析されてはいませんが、分析されたウイルスについてはすべてデルタ株であったことを申し添えます。また、この11事例全体を通して、2回目の接種日から発症までの週数の中央値は、職員については17.1週(範囲5.1-22.6週)、入所者・入院患者については7.3週(範囲0.1-19.6週)でした。

代表的な所見:

- 集団として高いワクチン接種率を達成していても、COVID-19陽性者が集団に入り込むと、濃厚な接触を必要とする介護度の高い方、マスク着用、手指衛生などが実施できないご高齢な方、またそのような方たちを介護する職員を中心に感染伝播が起こっていた。

- 施設におけるブレイクスルー感染者を含むクラスターの発生前、発生中にその施設周辺地域においてCOVID-19の流行が認められていた。

- ワクチン既接種者が感染した場合の症状は軽度であり、健康観察(特に37.5℃以上の発熱)が十分に行われていても検査に至らなかったケースが多く、事例の探知が遅れた。そのため、真の発端例の特定やウイルスの侵入経路については不明な場合が多かった。

- 陽性者数が多くても、これまでのクラスターと比較し、収束までの期間が短縮化されていた。

- ワクチン接種以前のクラスターでは重症化していたと思われる方たち(高齢者、基礎疾患を有する方など)も比較的軽症で改善していた。ただし、経時的にブレイクスルー感染事例における重症度が変動していく可能性はあり、今後も厳重に監視していく必要がある。

共通する対策に関する提案:

- 職員や患者、入所者のワクチン接種歴を把握し、未接種者に対してはワクチンの効果、安全性、副反応等を十分説明し、接種について再度働きかけていただく。

- ワクチン接種の有無にかかわらず、COVID-19の感染経路に基づいた適切な予防法、消毒法について、特に医療従事者や施設職員は正しく実践する。

- ブレイクスルー感染者の症状は軽症であることが多いため、健康管理(観察と記録)の強化とともに、軽症(発熱なく上気道症状のみなど)でも申告すること、感染リスクの高い行動等を避けること、などCOVID-19予防策について今一度周知徹底していただく。

- ブレイクスルー感染における重症度の推移については厳重に監視していく。

以上、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。