お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

(このページでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連の記事を、掲載日が新しい順に表示しています)

- 詳細

2022年2月16日9:00時点

国立感染症研究所

WHOは2021年11月24日にSARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統を監視下の変異株(Variant Under Monitoring; VUM)に分類したが(WHO. Tracking SARS-CoV-2 variants)、同年11月26日にウイルス特性の変化の可能性を考慮し、「オミクロン株」と命名し、懸念される変異株(Variant of Concern; VOC)に位置づけを変更した(WHO. Classification of Omicron (B.1.1.529) )。

2021年11月26日、国立感染症研究所は、PANGO系統でB.1.1.529系統に分類される変異株を、感染・伝播性、抗原性の変化等を踏まえた評価に基づき、注目すべき変異株(Variant of Interest; VOI)として位置づけ、監視体制の強化を開始した。2021年11月28日、国外における情報と国内のリスク評価の更新に基づき、B.1.1.529 系統(オミクロン株*)を、懸念される変異株(VOC)に位置付けを変更した。

* B.1.1.529 系統の下位系統であるBA.1系統, BA.1.1系統, BA.2系統, BA.3系統が含まれる。

表 SARS-CoV-2 B.1.1.529系統(オミクロン株)の概要

|

PANGO 系統名 |

日本 感染研 |

WHO |

EU ECDC |

英国 |

スパイクタンパク質の主な変異等(全てのオミクロン株で認めるわけではない) |

|

|

B.1.1.529 BA.x

|

VOC |

VOC |

VOC |

VOC (BA.2系統はVUI、BA.3系統はSignals currently under monitoring and investigationに分類) |

VOC

|

BA.1/BA.2系統共に主流:G142D, G339D, S373P, S375F, K417N, N440K, S477N, T478K, E484A, Q493R, Q498R, N501Y, Y505H, D614G, H665Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, Q954H, N969K

BA.1系統で主流: A67V, del69/70, T95I, del143/145, N211I, del212, S371L, G446S, G496S, T547K, N856K, L981F (BA.1.1ではR346K)

BA.2系統で主流: T19I, L24S, del25/27, V213G, S371F, T376A, D405N, R408S |

オミクロン株について

B.1.1.529系統の下位系統としてBA.1系統、BA.2系統、BA.3系統が位置付けられており、現在の世界的な主流はBA.1系統である。さらにBA.1系統の下位にBA.1.1系統が位置付けられている。国内での検出は、ほとんどがBA.1系統(BA.1.1系統を含む)であるが、検疫ではインド、フィリピン等に渡航歴がある者からBA.2系統が検出され、その割合は増加傾向である。国外では、デンマーク、インド、南アフリカ等でBA.2系統が占める割合が増加している。BA.2系統とBA.1系統では、共通する変異が多いが、それぞれの系統に特異的な変異や欠失が複数ある。国内では、PCR検査によるL452R陰性をオミクロン株のスクリーニング方法として用いているが、BA.2系統もB.1.1.529系統, BA.1系統と同様にL452R陰性となる。 BA.1系統(BA.1.1を含む)はスパイクタンパク質の一部が欠失(S: Δ69-70)しているため、一部の国ではS遺伝子のPCRが陰性となるSGTF(S gene target failure)を一つの指標にしてデルタ株とオミクロン株を判別している。一方、BA.2系統はデルタ株と同様に当該欠失(S:Δ69-70)がないことからS遺伝子のPCR は陽性のSGTP(S gene target positive)となり、デルタ株との判別に用いることはできない。

海外での発生状況

オミクロン株による感染者(以下オミクロン株感染者)の報告数の世界的な増加は継続している。一方で、2021年にオミクロン株感染者が早期に急増した国々の一部では、2022年1月初旬から新規感染者数が減少に転じている。オミクロン株の下位系統(BA.1系統、BA.1.1系統、BA.2系統ならびにBA.3系統)に関し、現状では世界的にBA.1系統(BA.1.1系統を含む)が最も多くを占めていると推定されるが、いくつかの国でBA.2系統の占める割合の増加が報告されている。

- 2021年11月24日に南アフリカからWHOへ最初のオミクロン株感染者が報告されて以降、2022年1月20日までに日本を含め全世界171か国から感染者が報告された(WHO. Enhancing response to Omicron SARS-CoV-2 variant. 21 January 2022)。

- 直近30日間にGISAIDに登録された検体の解析では、オミクロン株の占める割合は89.1%(332,155/372,680:検体採取日が2021年12月25日-2022年1月23日の検体)、93.3%(403,991/433,223:検体採取日が2021年12月31日-2022年1月29日の検体)、96.7%(412,265/426,363:検体採取日が2022年1月7日-2月5日の検体)と経時的に増加した。

- 2022年2月8日時点で、世界67か国から48,622検体のBA.2系統株のゲノム情報がGISAIDに登録され、そのうち多くはデンマークからの報告であった(UKHSA. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 36. 11 February 2022)。

- デンマークでは、第4週から第5週にかけて国内の新規感染者数は若干減少したものの、一部地域では新規感染者数が増加している。ゲノム解析結果の得られた検体のうちBA.2系統の占める割合は、2021年第52週(では約であったが、2022年第週には約85%に達した (SSI. Genomic overview of SARS-CoV-2 in Denmark. Accessed 13 February 2022, Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner Uge 6. 10. February 2022)

- 英国においても2022年1月からデンマークと同様にBA.2系統株が増加し、同年2月7日時点でゲノム解析により7,194例からBA.2系統株が確認されている。英国においては、非SGTF例(BA.2系統と想定される)の割合が、2022年1月24日時点では5.1%であったが、2月6日時点では18.7%と増加している(UKHSA. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 36. 11 February 2022. )。

- 米国では2022年1月30日から2月5日までに採取された検体の3.6%(95%PI 1.8-6.8%)はBA.2系統で、1月23日から1月29日までの採取検体に占める割合1.2%(95%PI 0.7-1.8%)と比較し、増加傾向と推定されている(CDC. Variant Proportions. Accessed 9 February 2022)。

- 南アフリカでは、ゲノム解析された検体のうち、2021年12月はBA.1系統が87%(2,559/2,949件)、BA.2系統が4%(119/2,949件)であり、2022年1月はBA.1系統が60%(660/1,107件)、BA.2系統が30%(337/1,107件)であった(NICD. SARS-COV-2 GENOMIC SURVEILLANCE UPDATE. 11 FEB 2022)。

日本での発生状況

全国的に依然高い新規感染者数の報告が認められているものの、その増加の加速度は鈍化し、地域によって新規感染者数が減少傾向あるいは上げ止まりとなっているところもある。ただし、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続しており、検査陽性率は、依然として増加傾向である。首都圏や関西圏含めオミクロン株に置き換わっているが、引き続き、地域によってはデルタ株も検出されている。

BA.2系統は、2021年第52週に国内で初めて検出された。これまでに71検体が検出されている(厚生労働省. 新型コロナウイルスゲノムサーベイランスによる国内の系統別検出状況(国立感染症研究所データ)2022年2月9日掲載)。2021年第52週から2022年第4週の5週間で検出されたオミクロン株のうち、BA.2系統の割合は0.5%を占めた。なお、ゲノム解析の報告遅れがあるので、この数値は暫定値である。また、地域によって各系統が占める割合は異なる可能性がある。

- 国内のCOVID-19発生動向については、新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報:発生動向の状況把握(https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10754-2021-41-10-11-10-17-10-19.html)を参照されたい。

ウイルスの性状・臨床像・疫学に関する評価についての知見

- 感染・伝播性

国内外でオミクロン株では、これまでの流行株と比べてより短い潜伏期間(中央値2.9日(95%CI:2.6-3.2)(国立感染症研究所. SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)の潜伏期間の推定:暫定報告)とされている。

国内においては、首都圏および関西圏での実効再生産数も緩やかに低下傾向を示しており、流行拡大の鈍化が期待される一方で、急激な感染拡大によって報告の遅れが考えられるために解釈には注意が必要である。

また、置き換えが報告されているデンマーク及び英国からBA.2系統に関して、2次感染率が高く発症間隔がBA.1系統に比べて短縮するという報告があった。これらの要素が、BA.1系統に比してBA.2系統の感染者数増加における優位性に寄与している可能性がある。国内でもBA.2系統の割合が増加する可能性があり、その場合、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。

- 首都圏および関西圏での実効再生産数は1月24日時点でそれぞれ1.09(95%CI 1.08-1.09)と1.06 (95%CI 1.05-1.06)、1月17日時点ではそれぞれ1.23と1.19であった。また東京都および大阪府での2月7日までの直近1週間の倍加時間はそれぞれ2.15日と2.44日であるが、直近2週間ではそれぞれ3.11日と3.46日であった(第70回、第71回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料. 2022年2月2日、8日)。

- デンマークで登録された症例における世帯内2次感染率はBA.1系統では29%だったのに対しBA.2系統では39%であった。一方でブースター接種を受けた世帯ではいずれの系統においても2次感染の発生オッズは2回接種の世帯に比べて有意に低かった(Lyngse et al.)。

- 英国健康安全保障庁(UKHSA)では2022年1月10日以降のS遺伝子が検出されない(SGTF)例と検出される(SGTP, S-gene target positive)例での感染例ペアを検討したところ、発症間隔の中央値はBA.2系統で2.68日(95%CI 2.50-2.87)とBA.1系統(中央値3.27日、95%CI 3.17-3.36)よりもさらに短縮した(UKHSA. Technical Briefing 36)。

- 2022年1月5-20日のデータを使った英国のREACT-1研究では、約2,400検体のウイルス遺伝子が解析され、0.8%がBA.2系統であった。BA.1系統およびBA.1.1系統の日ごとの再生産数を1とするとBA.2系統の相対的な再生産数は0.46倍(95%CI 1.10-1.92)増えて、1.46と算出された。(Elliott et al.)

- ワクチン・抗体医薬品の効果への影響や自然感染による免疫からの逃避

BA.1系統は、ワクチン接種や自然感染による免疫を逃避する性質が、ゲノム配列やラボでの実験、疫学データから示されている。ワクチン2回接種による発症予防効果がデルタ株と比較してBA.1系統への感染では著しく低下するが、3回目接種(ブースター接種)によりBA.1系統感染による発症予防効果が一時的に高まることが示されている。国内においても、2回接種後一定期間経過すると発症予防効果が低下すること、短期的には3回接種で発症予防効果が高まることが示されている。海外の報告では、3回接種後の発症予防効果が数ヶ月で低下しているという報告もあり、長期的にどのように推移するかは不明である。

入院予防効果および死亡予防効果もデルタ株と比較してBA.1系統において一定程度の低下を認めるが、発症予防効果と比較すると保たれている。入院予防効果および死亡予防効果においても、3回目接種(ブースター接種)により効果が高まるという報告があるが、長期的にこの効果が持続するかは不明である。また、発症予防効果はBA.2系統においても大きな違いはないとする英国からの報告がありを用いたラボでの実験データもこれを支持している。

一方で、細胞性免疫に関する実験による(in vitro)データが複数の研究機関から報告されており、過去の感染やワクチン接種により誘導された細胞性免疫はBA.1系統に対しても交差反応性を維持している可能性がある。さらに、モノクローナル抗体を用いた抗体医薬品についても、in vitroでの評価で、カシリビマブ・イムデビマブ(ロナプリーブ)は、BA.1系統の分離ウイルスに対して濃度依存的効果が確認されず中和活性が著しく低下している可能性があり、その他、バムラニビマブ・エテセビマブ、チキサゲビマブ・シルガビマブにおいても中和活性が著しく低下している可能性があるという報告がある。

BA.2系統に対するモノクローナル抗体を用いた抗体医薬品の交差反応性については知見の蓄積が待たれる。

重症化予防に関する効果は十分な評価が得られていないが、ワクチン接種や過去の感染により、オミクロン株感染では重症化リスクが低下することが示唆されている(詳細は次項参照)。

第7報までの報告に加えて、以下の知見が新たに報告された。

- 国立感染症研究所では、複数の医療機関の協力のもとで、成人(20歳以上)を対象として、検査陰性デザイン(test-negative design; TND)を用いた症例対照研究により新型コロナワクチンの発症予防効果を検討した。オミクロン株流行期における2回接種および3回(ブースター)接種の未接種と比較した有効性の評価が報告された(国立感染症研究所. 新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究の暫定報告(第3報))。2回接種から0-2ヶ月の有効率は71%(95%CI 36-87%)、2回接種から2-4ヶ月の有効率は54%(95%CI 29-70%)、2回接種から4-6ヶ月の有効率は49%(95%CI 25-65%)、2回接種から6ヶ月以降の有効率は53%(95%CI 16-74%)、ブースター接種後2週間程度(中央値(範囲) 16(3-37)日 )の有効率は81%(95%CI 41-94%)であった。

- UKHSAはTNDを用いた症例対照研究により、オミクロン株による死亡に対する、新型コロナワクチン2回接種および3回(ブースター)接種の未接種と比較した予防効果の評価を報告している(UKHSA. COVID-19 Vaccine Surveillance Report Week 6))。2回接種から25週後以降の有効率は59%(95%CI 4-82%)、ブースター接種2週以降の有効率は95%(95%CI 90-98%)であった。

- さらに、BA.2系統に対する新型コロナワクチンの有効性についての知見として、UKHSAはTNDを用いた症例対照研究により、オミクロン株およびデルタ株感染による発症に対する、新型コロナワクチン2回接種および3回(ブースター)接種と未接種と比較した予防効果の評価を行った(UKHSA. COVID-19 Vaccine Surveillance Report Week 6 )。2回接種から25週後以降の有効率はBA.1)。2回接種から25週後以降の有効率はBA.1系統に対して10% (95%CI 9-11%)、BA2系統に対して18%(95%CI 5-29%)、ブースター接種2-4週後はBA.1系統に対して69%(95%CI 68-69%)、BA.2系統に対して74%(95%CI 69-77%)、ブースター接種5-9週後はBA.1系統に対して61%(95%CI 61-62%)、BA.2系統に対して67%(95%CI 62-71%)、ブースター接種10週後以降はBA.1系統に対して49%(95%CI 48-50%)、BA.2系統に対して46%(95%CI 37-53%)であった。なお、本解析はワクチンの種類ごとには行われていない。

- オックスフォード大学の報告では、モノクローナル抗体を用いた中和試験からは、BA.1系統とBA.2系統ではわずかな抗原性の違いがあることが示唆されている(UKHSA. Technical Briefing 36;データなし)。一方で、直近にブースター接種した者から採取された血清はBA.1系統とBA.2系統に対して同等の中和能があるとしている。このほか、BA.1系統およびBA.2系統それぞれで認めるスパイクタンパク質の変異を持つに対する中和能を評価した報告がある(Yu et al. , Cao et al.)。2回接種2週間後に採取された血清では、BA.1系統およびBA.2系統に対して同等に大幅に(従来株と比較してそれぞれ1/23、1/27)低下していた。ブースター接種直前においてはBA.1系統およびBA.2系統に対して中和能は検出感度未満であった。しかし、ブースター接種後には従来株と比較してBA.1系統とBA.2系統でそれぞれ1/6.1、1/8.4まで中和能が上昇した(つまりBA.1系統と比較してBA.2系統は1/1.4の中和能であった)。BA.1系統に感染した者(mRNAワクチン3回接種4名、ジョンソン・エンド・ジョンソン社製ワクチン1回・mRNAワクチン1回接種1名、mRNAワクチン2回接種2名、未接種1名)で約2週間後に採取された血清では、BA.系統1に対して高い中和能を示し、BA.2系統に対しても中和能は1/1.3と類似していた。

*実験・抗体検査を目的に人工的に作られる、別のウイルス粒子の表面にSARS-CoV-2のスパイクタンパクを発現させたウイルス。

- 重症度

デルタ株感染者に比べてオミクロン株感染者では入院や死亡リスクの低下が示唆されている。英国およびフランスではデルタ株感染者と比較しオミクロン株感染者では入院や重症ハザードが低かったことが報告された。また、国内ではHER-SYSデータに基づきオミクロン株陽性例は届け出時点での肺炎割合はデルタ株陽性例と比べて低かった。現在までの所見を総合すると、デルタ株と比較してオミクロン株では重症化しにくいと考えられる。

ただし、国内の重症例および死亡例は高齢者が多く、高齢者において感染者が大幅に増加することで相対的な重症化リスクの低下分が相殺される可能性に注意する必要がある。また、重症化や死亡の転機を確認するには時間がかかることを踏まえた知見の集積が必要である。さらに、小児での評価についても知見の集積が必要である。

BA.2系統について、重症化・死亡のリスクが増加するという報告はないが、引き続き知見の集積が必要である。

- 国立感染症研究所の分析では、2022年2月6日までにHER-SYSに報告されたオミクロン株感染者の届け出時点での肺炎割合をデルタ株と比較したところ、ワクチン2回接種ありで65歳以上では0.38倍(95%CI 0.35-0.42)であり、12-64歳では0.24倍(95%CI 0.21-0.27)であった。ただし届出時点であること、検査や医療体制による影響を考慮する必要があり、重症度の直接的な比較ではない点に注意する必要がある(第71回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料. 2022年2月8日)。

- 厚生労働省の分析では、2021年7月1日から10月31日の期間における新型コロナウイルス感染者28,446人を対象に、年齢階級別に重症化割合および死亡割合を算出したところ、いずれも依然と比べ低下しており、重症化割合は0.98%(50歳代以下で0.56%、60歳代以上で5.0%)、死亡割合は0.31%(50歳代以下で0.08%、60歳代以上で2.5%)であった(第70回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料. 2022年2月2日)。

- 英国での大規模なコホート研究の査読前論文によれば、デルタ株と比較してオミクロン株では入院ハザード比(調整済み)は、0.41(95%CI 0.39-0.43)で、年齢ごとにみると40代から70代の入院ハザード比は全体(0.41)よりも低いが、80代以上は0.47(95%CI 0.40-0.56)と上昇した。また10歳未満ではデルタ株と変わらなかった(ハザード比1.10、95%CI 0.85-1.42)。ただし死亡ハザードに関しては、デルタ株およびオミクロン株ともにサンプル数が少ないために評価できていない(Nyberg et al )。

- ノルウェーでの患者レジストリデータを用いた研究によれば、入院期間の中央値はデルタ株感染者と比較しオミクロン株感染者では、6.5日から2.8日に短縮していた(Venti et al)。

- フランスでの患者レジストリデータを用いた研究の査読前論文によると、デルタ株(L452R陽性株)感染者と比較してオミクロン株(E484KないしL452R陰性、またはオミクロン特異のスパイク領域変異が陽性)感染者でのICU/CCU入室ないし死亡の重症イベントのハザード比(調整済み)は、18歳から79歳までで0.13(95%CI 0.09-0.18)であるのに対し、80歳以上では0.30(95%CI 0.17-0.54)であった(Auvigne et al。

- デンマークでは、2021年11月21日から2022年1月22日までに全ゲノム配列(全体の16%)で系統が確定された感染者で比較したところ、BA.2系統とBA.1系統では入院リスクに違いは認められなかった。入院例の年齢(中央値)は、BA.2系統が40歳と、BA.1系統の51歳より若かった(SSI. Risk assessment of Omicron BA.2)。

- 2021年12月21日から2022年1月18日まで那覇市立病院に入院したオミクロン株によると想定される患者40例を対象に行われた後ろ向きの臨床的な検討(男性40%、年齢中央値(範囲)62.5歳(22-90歳)、ワクチン2回接種歴あり88%、透析患者4例を含む)では、軽症が29例(73%)、中等症Iが3例(8%)、中等症IIが8例(20%)〔うち高流量鼻カニュラ酸素療法(high flow nasal cannula: HFNC)が2例〕で、人工呼吸管理を要する例はいなかった。転帰は自宅退院が17例(43%)、ホテル療養が6例(2%)、療養型病院へ退院したのが3例(8%)、施設退院が1例(3%)、残る13例(33%)は2022年1月21日時点で入院中であった。デルタ株が流行した第5波(2021年7月1日-9月30日)の際に同院に入院した症例と比較すると、軽症が多く、中等症IIの割合は低かったことが報告された。ただし、軽症が多かった理由については、2021年12月21日から29日まではオミクロン株感染者は重症度にかかわらず全例入院となっていたこと、入院時に重症化リスク因子のある軽症患者にソトロビマブの投与が行われていたこと、などが関与している可能性があげられた。(国立感染症研究所. IASR:那覇市立病院における新型コロナウイルスオミクロン株感染とみなされた初期入院症例40例の臨床的特徴)

オミクロン株の病原性についての実験科学的な知見については、BA.1系統ウイルスとマウスおよびハムスターを用いた動物モデルおよびex vivoでの評価に関する論文報告がある。いずれも、オミクロン株のBA.1系統では従来株に比べて肺組織への感染性と病原性が低下していることを示唆している。ただし、これらの報告はあくまで動物モデルや細胞・組織レベルでの評価であり、ヒトに対するオミクロン株病原性とは必ずしも相関しない可能性があることに注意する必要がある。また、BA.2系統ウイルスの病原性に関する実験科学的な知見については報告がなく、今後の解析が待たれる。

- 検査診断

- 国立感染症研究所の病原体検出マニュアルに記載のPCR検査法のプライマー部分に変異は無く、検出感度の低下はないと想定される。

- オミクロン株は国内で現在使用されているSARS-CoV-2 PCR診断キットでは検出可能と考えられる。

- WHOテクニカルブリーフでは、抗原定性検査キットの診断精度については、オミクロン株による影響を受けない可能性が示唆されている。(WHO. Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States)。

- 国内における変異株PCR検査法に関しては、 SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)について(第3報)を参照されたい。

- WHO の指定するオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)と確定するためには全ゲノム情報による塩基変異の全体像を知ることが不可欠である。国立感染症研究所では、全ゲノム解析によりゲノム全長を解読し、得られた配列(contig 配列)を用いて Nextclade および PANGOLIN プログラムにて解析し、クレード(clade)及び PANGO 系統(lineage)の両方が適正に判定された場合に最終判定に資する対象としている。ごく稀に、大きな欠失が生じ、PANGO 系統の結果が得られてもクレードが検出できない場合がある。この場合、解読リード深度 (read depth)が 300 倍以上かつゲノム被覆率(coverage)が 98%以上である、 または、de novo アセンブリにて完全(complete)な contig 配列が得られて いれば、結果が得られた PANGO 系統を確定としている(厚生労働省 2021年2月5日事務連絡 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株 PCR 検査について )。

- 2022年1月4日以降、GISAIDに日本から登録されているSARS-CoV-2は9,815検体あり、L452R陽性712検体中708検体はデルタ株、4検体はオミクロン株であった。また、L452R陰性検体9,103検体のうち9,088検体はオミクロン株、3検体はデルタ株、12検体はPango分類不能であった。L452R陰性となる他の変異株の存在割合について継続的にモニタリングが必要であるが、現時点ではL452R陰性と判断された場合はほぼオミクロン株と見做しうる状況にあると考えられる。

当面の推奨される対策

- ワクチン2回接種率を高いレベルで達成している地域においてもオミクロン株による急激な市中感染拡大を認めていること、3回目接種(ブースター接種)によりオミクロン株に対する発症ならびに入院予防効果の回復が期待されることから、早期の3回目接種(ブースター接種)を検討することが望ましい。また、重症化予防のためワクチン未接種者については、引き続き接種機会を確保していくことが重要である。

- オミクロン株は、潜伏期間がデルタ株よりも短縮しており、発症間隔が早まっており、倍加時間も短縮している。オミクロン株が流行している地域では、感染者数の急増に伴い、検査、疫学調査、濃厚接触者ならびに特に軽症の感染者への対応と医療提供体制等について地域の流行状況に合わせた柔軟な対応が必要である。感染者数の大幅な増加に伴う重症化リスクの高い集団での感染拡大の可能性を考慮し、感染者数の急激な伸びの抑制策や中等症・重症者の増加に備えた医療提供体制の構築が望まれる。

- 重症度等の知見を集積・監視するために、重症例及び死亡例については、可能な限り全例に対してL452R 変異株 PCR 検査・ゲノム解析を実施する。

- 全ゲノム解析された検体の中での割合が増加しているBA.2系統については、ゲノムサーベイランスを通じて引き続き発生動向を監視しつつ、ワクチン効果、抗ウイルス薬/抗体医薬の効果への影響も注視する。

基本的な感染対策の推奨

個人の基本的な感染予防策としては、変異株であっても、従来と同様に、3密の回避、適切なマスクの着用、手洗い、換気などの徹底が推奨される。

参考文献

- Auvigne et al, Serious hospital events following symptomatic infection with Sars-CoV-2 Omicron and Delta variants: an exposed-unexposed cohort study in December 2021 from the COVID-19 surveillance databases in France. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.02.22269952

- Cao Y, et al. Comprehensive Epitope Mapping of Broad Sarbecovirus Neutralizing Antibodies. bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.07.479349v1

- Centers for Disease Control and Prevention. Variant Proportions. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#circulatingVariants

- Elliott P, et al. Post-peak dynamics of a national Omicron SARS-CoV-2 epidemic during January 2022. medRxiv preprint. doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.03.22270365

- National Institute for Communicable Diseases. SARS-COV-2 GENOMIC SURVEILLANCE UPDATE (11 FEB 2022). https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/sars-cov-2-genomic-surveillance-update/

- Lyngse FP, et al. Transmission of SARS-CoV-2 Omicron VOC subvariants BA.1 and BA.2: Evidence from Danish Households. medRxiv preprint. doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.28.22270044

- Nyberg T, et al. Comparative Analysis of the Risks of Hospitalisation and Death Associated with SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) and Delta (B.1.617.2) Variants in England. Preprints with THE LANCET. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4025932

- Statens Serum Institut. Genomic overview of SARS-CoV-2 in Denmark. https://www.covid19genomics.dk/statistics

- Statens Serum Institut. Ugentlige tendenser: Covid-19 og andre luftvejsinfektioner Uge 6. 10. February 2022. https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/tendensrapport/rapport/ugentlige-tendenser-covid19-andre-luftvejs-uge6-2022-8d2k.pdf?la=da

- Statens Serum Insittut. Risk assessment of Omicron BA.2. https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/risikovurderinger/2022/risk-assesment-of-omicron-ba2.pdf

- UK Health Security Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: Technical briefing 36. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1054357/Technical-Briefing-36-11February2022_v2.pdf

- UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 7, 2021 to 2022). https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

- Health Organization. Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States. https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states

- Yu J, et al. Comparable Neutralization of the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 Variants. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.06.22270533

- World Health Organization. Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern. https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

- World Health Organization. Weekly epidemiological update on COVID-19 – 25 January 2022. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-january-2022

- World Health Organization. Weekly epidemiological update on COVID-19 - 1 February 2022. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-february-2022

- World Health Organization. Weekly epidemiological update on COVID-19 - 8 February 2022. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---8-february-2022

- Venti L, et al. Reduced risk of hospitalisation among reported COVID-19 cases infected with the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 variant compared with the Delta variant, Norway, December 2021 to January 2022. Eurosurveillance. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.4.2200077

- World Health Organization. Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States. https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states

- 厚生労働省. 2021年2月5日事務連絡 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株 PCR 検査について https://www.mhlw.go.jp/content/000865081.pdf

- 厚生労働省. 新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる国内の系統別検出状況(国立感染症研究所データ)2022年2月9日掲載. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000895693.pdf

- 国立感染症研究所. 新型コロナウイルス感染症サーベイランス週報:発生動向の状況把握. https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10754-2021-41-10-11-10-17-10-19.html

- 国立感染症研究所. 新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究の暫定報告(第3報). https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10966-covid19-71.html

- 国立感染症研究所. SARS-CoV-2 B.1.1.529系統(オミクロン株)感染による新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査:新型コロナウイルス無症状病原体保有者におけるウイルス排出期間(第3報). https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2484-idsc/10942-covid19-70.html

- 国立感染症研究所. SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)の潜伏期間の推定:暫定報告)https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10903-b11529-period.html

- 国立感染症研究所. SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)の発症間隔の推定:暫定報告)https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10952-b11529-si.html

- 国立感染症研究所. IASR. 沖縄県におけるSARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)症例の実地疫学調査報告. https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2488-idsc/iasr-news/10961-505p01.html

- 第70回,第71回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード. 2022年2月2日,8日. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html

注意事項

- 迅速な情報共有を目的とした資料であり、内容や見解は情勢の変化によって変わる可能性がある。

更新履歴

第8報 2022/2/16 9:00時点(2021/3/18 一部修正)

第7報 2022/1/26 9:00時点

第6報 2022/1/13 9:00時点(2022/1/14, 1/20, 1/25 一部修正)

第5報 2021/12/28 9:30時点(2021/12/31 一部修正)

第4報 2021/12/15 19:00時点

第3報 2021/12/8

第2報 2021/11/28

第1報 2021/11/26

- 詳細

国立感染症研究所

(掲載日:2022年2月18日)

2022年2月12日現在、国内ではファイザー製、武田/モデルナ製、アストラゼネカ製の新型コロナワクチン(以下、ワクチン)が使用されています。ファイザー製と武田/モデルナ製の接種対象は12歳以上で、アストラゼネカ製の接種対象は原則40歳以上です。2021年12月1日から18歳以上の者を対象として、ファイザー製ワクチンによる追加接種(3回目接種)が始まり、2021年12月17日からは、武田/モデルナ製ワクチンも追加接種(3回目接種)可能となりました。初回接種(1回目・2回目接種)で使用したワクチンとは異なる種類のワクチン(ファイザー製、武田/モデルナ製)で追加接種すること(交互接種)も可能です。なお、武田/モデルナ製ワクチンによる追加接種は、初回接種の半量で実施する必要があるため注意が必要です(初回接種:1回0.5mL、追加接種:1回0.25mL)。

米国では2021年10月29日、5~11歳の小児に対するファイザー製ワクチン(以下、小児用ファイザー製ワクチン)の緊急使用許可( Emergency Use Authorization:EUA )が承認され、2021年11月3日から接種が始まっています。国内では2021年11 月 10 日に薬事申請がなされ、2022年1月21日に小児用ワクチン「コミナティ筋注 5-11歳用」(一般名:コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2))として特例承認されました(1)。

2022年2月10日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2)で、5~11歳の小児に対しても予防接種法に基づく特例臨時接種として実施される方針が決まりましたが、現時点では、①小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が未だ確定的でないこと(増加傾向の途上にあること)、②オミクロン株については小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではないこと(オミクロン株の出現以前の知見であること)から、努力義務の規定は適用されないこととなりました。また、11歳で1回目の小児用ファイザー製ワクチンの接種を受けた小児が2回目接種時点で12歳以上になっていた場合、2回目接種でも小児用ファイザー製ワクチンを使用することとなりました。小児用ファイザー製ワクチンは、12歳以上用のワクチンとは生理食塩水での希釈量 (小児用:1.3mL、12歳以上用:1.8mL)、1回接種量(小児用0.2mL、12歳以上用0.3mL)、1バイアルの接種可能人数(小児用10人分、12歳以上用6人分)、保存及び移送方法が異なるため、別の種類のワクチンとして区別して扱う必要があります。

一方、努力義務の規定が適用されていなかった妊娠中の女性については、最新の科学的知見を踏まえて、努力義務の適用除外が解除されることになりました。

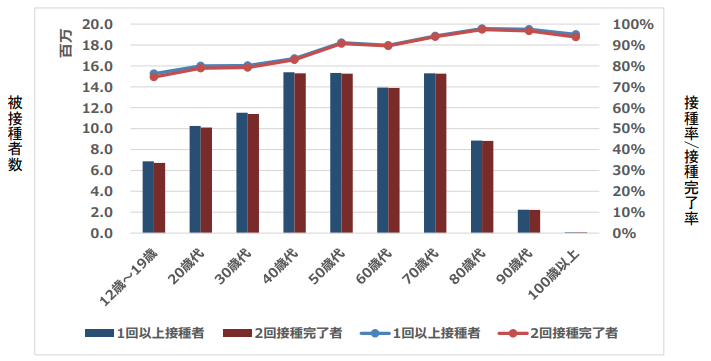

2022年2月10日現在の国内での総接種回数は2億1,140 万1,896回で、このうち高齢者( 65歳以上 )は6,613万8,923回、職域接種は1,939万507回でした。2022年2月10日時点の1回以上接種率は全人口(1億2,664万5,025人)の80.1%、2回接種完了率は78.9%、3回接種完了率は7.9%で、高齢者の1回以上接種率は、65歳以上人口(3,548万6,339 人)の92.6%、2回接種完了率は92.3%でした。

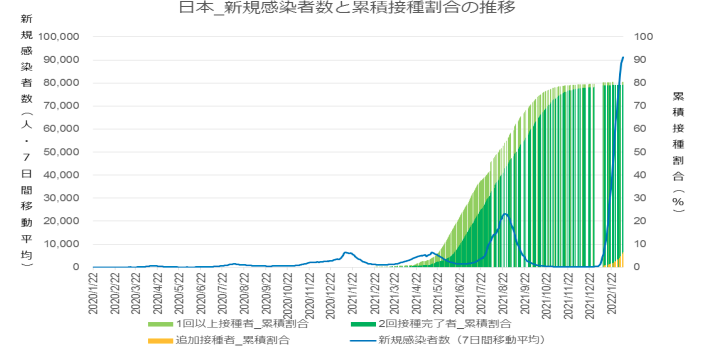

2022年2月7日公表時点の年代別接種回数別被接種者数と接種率/接種完了率( 図1 )を示します。また、新規感染者数と累積接種割合についてまとめました( 図2 )。

図1 年代別接種回数別被接種者数・接種率/接種完了率(首相官邸ホームページ公表数値より作図): 2022年 2月 7日公表時点

注)接種率は、VRSへ報告された、一般接種(高齢者を含む)と先行接種対象者(接種券付き予診票で接種を行った優先接種者)の合計回数が使用されており、使用回数には、首相官邸HPで公表している総接種回数のうち、職域接種及び先行接種対象者のVRS未入力分である約1000万回分程度が含まれておらず、年齢が不明なものは計上されていません。また、年齢階級別人口は、総務省が公表している「令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)」のうち、各市区町村の性別及び年代階級の数字を集計したものが利用されており、その際、12歳~14歳人口は10歳~14歳人口を5分の3したものが使用されています。

図2 日本_新規感染者数と累積接種割合の推移 [データ範囲:2020年1月22日~2022年2月7日]下記データより作図.Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E and Hasell J. (2020) - "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus' [Online Resource](閲覧日2022年2月9日)

参考文献

- 厚生労働省:新型コロナウイルスワクチンの特例承認について https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000884203.pdf(閲覧日2022年2月12日)

- 厚生労働省:第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html(閲覧日2022年2月12日)

今回は、下記の内容について、最近のトピックスをまとめました。

【本項の内容】

- 海外のワクチン接種の進捗と感染状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

- 懸念される変異株(VOCs)に対するワクチン有効性について・・・・・・・・・・・・・10

- 小児用ファイザー製ワクチンの保存、保管温度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

- mRNA-脂質ナノ粒子COVID-19ワクチン: 構造と安定性・・・・・・・・・・・・・・ 16

- ワクチンの同時接種について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

- ジョンソン・エンド・&ジョンソン(ヤンセン)製のワクチンについて~ウイルスベクターワクチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

- 詳細

2022年2月18日

はじめに

2020(令和2)年12月9日に予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(令和2年法律第75号)が公布、施行され、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は臨時接種対象疾病に位置付けられた。予防接種法に基づく接種後に副反応を疑う症状が見られた場合、医療機関の開設者又は医師等は、厚生労働大臣(送付先は医薬品医療機器総合機構)に、予防接種後副反応疑い報告(以下、副反応疑い報告)を行うことが義務づけられている[1]。

国立感染症研究所が毎月公表している「新型コロナワクチンについて」で示してきたように、先行して接種が進んだイスラエルや米国、欧州から、ファイザー製あるいはモデルナ製のmRNAワクチン接種後に心筋炎・心膜炎(以下、心筋炎関連事象)を呈した例が報告され[2]、特に若年男性の2回目接種後に頻度が高いと報告されている[3]。

我が国において、予防接種後心筋炎関連事象に係る評価・分析については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同開催(以下、合同部会)において審議がなされている。予防接種法に基づいて医療機関等から報告された予防接種後副反応疑い報告は製造販売業者に情報提供され、製造販売業者は更に詳細な調査を実施している。その結果、製造販売業者により重篤と判断された場合には、薬機法に基づいて厚生労働大臣(送付先は医薬品医療機器総合機構)に報告される。製造販売業者の調査による詳細な情報が付与された報告をもとに、合同部会において審議が実施されている。

本稿では、わが国において新型コロナワクチン接種が開始された2021年2月17日から同年10月24日(疫学週:第42週)までに、心筋炎関連事象を疑うとして報告された事例の特徴についてまとめた(以下、本稿では、心筋炎関連事象疑い事例の件数及び報告頻度について記述する)。なお、2021年11月12日に開催された合同部会で、この期間にファイザー製ワクチンは155,454,673回、モデルナ製ワクチンは30,632,541回、アストラゼネカ製ワクチンは64,713回の接種が実施されたことが報告された[4]。

続きを読む: 予防接種法に基づき医療機関等から予防接種後副反応疑い報告として届けられた 新型コロナワクチン接種後の心筋炎関連事象の特徴

- 詳細

沖縄県におけるSARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)症例の実地疫学調査報告(続報)

はじめに

2021年11月24日に南アフリカ共和国から世界保健機関(WHO)へ最初の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)新規変異株B.1.1.529 系統SARS-CoV-2(オミクロン)感染例が報告された。以降、日本を含め世界各地から感染例が報告され、各地でオミクロン株の感染拡大がみられている1)。

続きを読む: 沖縄県におけるSARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)症例の実地疫学調査報告(続報)

- 詳細

掲載日:2022年2月17日

第72回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月16日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第72回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.90となり、直近の1週間では10万人あたり約464人と減少の動きが見られる。年代別の新規感染者数はほぼ全ての年代で減少傾向となったが、80代以上のみが微増している。

まん延防止等重点措置が適用されている36都道府県のうち、32都道府県で今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少傾向となった。それ以外の県においても今週先週比は低下傾向で、増加速度の鈍化が継続している。新規感染者数の減少が続く広島県では、全ての年代で減少している。しかし、多くの地域では80代以上の増加が続いていることに注意が必要。また、重点措置区域以外の秋田県、山梨県、滋賀県、鳥取県及び愛媛県でも今週先週比が1以下となった。

全国で新規感染者数は減少の動きが見られるが、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続している。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(1/31)で0.98と1を下回る水準となっており、首都圏では0.99、関西圏では0.97となっている。

- 詳細

2022年2月15日

端緒

新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの開発は未曾有のスピードで進み、ファイザー社製およびモデルナ社製のmRNAワクチンは大規模なランダム化比較試験で有効性(vaccine efficacy)が90%以上とされ、アストラゼネカ社製のウイルスベクターワクチン1種類も有効性が70%程度とされた1-3。国内においても、国立感染症研究所にて、複数の医療機関の協力のもとで、発熱外来等で新型コロナウイルスの検査を受ける成人(20歳以上)を対象として、症例対照研究(test-negative design)を実施している。これまでの暫定報告においては、我が国における新型コロナワクチン導入初期に流行したB.1.1.7系統(アルファ株)およびB.1.617.2系統(デルタ株)に対して、高い有効性(vaccine effectiveness)を示すことが確認された4-5。しかし、海外の報告によると、2回接種により獲得した免疫が半年程度で減衰することが確認されており6-8、国内でも2021年12月から3回目の接種(ブースター接種)が開始となった。また、2021年11月末以降に出現し、世界各地に急速に流行拡大した感染・伝播性や抗原性の変化が懸念されるB.1.1.529系統(オミクロン株)については、デルタ株を含む過去の流行株に比してワクチンの有効性が減弱している可能性が指摘されている9-10。そこで、今回は、関東において上旬にはオミクロン株が9割以上を占め、下旬にはほぼ全ての検出株がオミクロン株であったと想定される11-12、2022年1月3日以降の調査における暫定結果を報告する。

- 詳細

那覇市立病院における新型コロナウイルスオミクロン株感染とみなされた初期入院症例40例の臨床的特徴

(速報掲載日 2022/2/10) (IASR Vol. 43 p67-69: 2022年3月号)はじめに

2021年12月末に、沖縄県で初めて確認された新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)オミクロン株による感染者は米軍基地従業員であった1)。その後、県内の感染は急速に拡大し、2022年1月末現在も、多くの感染者数が県内で報告されている(第6波)。

- 詳細

掲載日:2022年2月10日

第71回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月9日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第71回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約505人となっているが、今週先週比は1.19で増加速度の鈍化傾向が続いている。新規感染者の年代別の割合では20代が減少する一方、10歳未満や60代以上で増加している。

まん延防止等重点措置が適用されている35都道府県のうち、島根県、広島県、山口県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県では今週先週比が1以下となり、新規感染者数は減少傾向あるいは上げ止まりとなった。また、群馬県も今週先週比が0.99と減少の兆しがある。それ以外の都道府県においても今週先週比は低下傾向で、増加速度の鈍化が継続している。新規感染者数の減少が続く沖縄県では、全ての年代で減少している。また、重点措置区域以外の秋田県、山梨県、鳥取県及び愛媛県でも今週先週比が1以下となった。

全国で新規感染者数の増加速度は鈍化しているが、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続している。

首都圏や関西圏ではほぼオミクロン株に置き換わっている。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(1/24)で1.07と1を上回る水準となっており、首都圏では1.09、関西圏では1.06となっている。

- 詳細

2022年2月9日

国立感染症研究所

感染症危機管理研究センター

病原体ゲノム研究センター

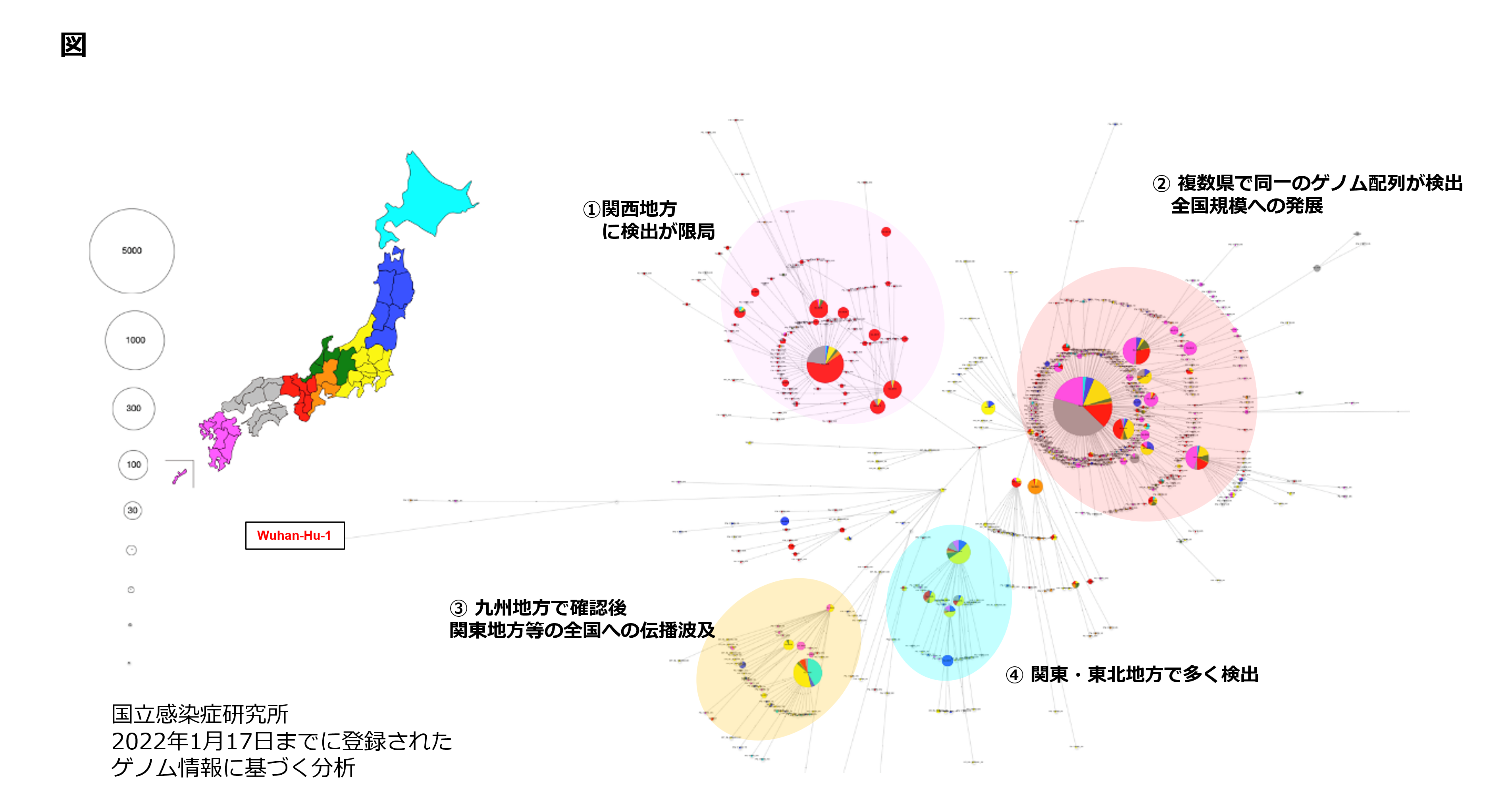

国立感染症研究所および地方衛生研究所等において、2022年1月17日までに登録されたゲノム情報を分析した。全ゲノム解析により確認されたB.1.1.529系統の変異株(オミクロン株)は国内2,650例(検疫を含まない)であった。

- 国内で流行するオミクロン株(BA.1)の系譜について国立感染症研究所で分子疫学調査を行った。2021年12月中旬から国内で顕在化したオミクロン株は少なくとも4つの種類の系譜が存在し、それぞれ独立した異なる経緯により海外から流入した可能性が示唆された(図:海外からの流入経緯を推定するため、オミクロン株と確定された国内症例のゲノム配列(complete 配列のみ)を用いて塩基変異の系譜をつなぐハプロタイプ・ネットワーク図を作成し評価)。

- 4つの種類の系譜のうち、1つは2021年12月下旬から関西地方で広く検出され、さらに数塩基の変異を経て感染伝播している様子が示唆された(図-①)。現在、この関西地方を中心とした市中感染の系譜の拡大は見られず、また、主に関西地方に検出が限局していることから、初動の早期探知とクラスター対策が効果的であり収束しているものと考えられる。本系譜は、欧州で検出される系統に近縁である。

- 一方、3つの種類の系譜は複数地域から同一ゲノム配列が検出され、既に全国規模で広範に伝播している系統であり、現在の感染者急増の要因であると示唆された(図-②、-③、-④)。

- 図-②について、複数県で、同一のゲノム配列が検出され、全国への波及が示唆される本系譜が認められた。その後、日本国内ではこのゲノム系譜の陽性数が最も多く、現在の流行の主流となっている 。本系譜は、米国で多数検出される系統に近縁、もしくは同一配列である。

- 図-③について、九州地方で確認後、当地では顕著な増加に至っていないが、関東地方等の全国への波及が確認された系譜が認められた。本系譜は、米国およびイギリスで検出される系統に近縁、もしくは同一配列である。

- 図-④について、関東及び東北地方において感染拡大した系譜が認められた。本系譜は、欧州やアジアで検出が多い系統に近縁である。

- なお、ウイルスの全ゲノム確定数・ゲノム解析の実施割合等が地域によって異なるため、必ずしも地域での真の流行状況を反映していないことに留意が必要である。

謝辞

ゲノム解読に従事いただきました全国の地方衛生研究所に感謝申し上げます。

- 詳細

掲載日:2022年2月3日

第70回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年2月2日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第70回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約426人となっているが、今週先週比は1.5で鈍化傾向が続いている。新規感染者は20代以下を中心に増加しているが、年代別の割合では20代が減少する一方、10歳未満が増加している。

まん延防止等重点措置が適用されている34都道府県のうち、沖縄県、島根県及び広島県以外の31都道府県では増加が継続している。重点措置区域のほぼ全ての都道府県では今週先週比は2以下となっているが、一部の区域では今週先週比2を超えて急速な増加が継続している。一方、沖縄県では今週先週比が1を下回る水準で減少傾向が継続しているが、新規感染者について20代中心に若年層で減少する一方、70代の高齢者で増加していることに留意が必要。

重点措置区域以外の13県でも、新規感染者数は今週先週比が2を超えて急速な増加が継続している地域がある。

全国で新規感染者数の増加が継続していることに伴い、療養者数の急増や重症者数の増加が継続している。

首都圏や関西圏ではほぼオミクロン株に置き換わっているものの、引き続き、デルタ株も検出されている。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(1/17)で1.19と1を上回る水準となっており、首都圏では1.23、関西圏では1.19となっている。