お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

(このページでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連の記事を、掲載日が新しい順に表示しています)

- 詳細

掲載日:2021年10月22日

第56回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年10月20日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第56回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.65と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約3となっている。引き続き、今回及び今春の感染拡大前の水準以下が続いている。

新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いており、重症者数は今回及び今春の感染拡大前の水準以下となった。一方、死亡者数は今回の感染拡大前の水準を超えている。

また、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の解除後、多くの地域で夜間滞留人口の増加が続いており、新規感染者数の今後の動向には注意が必要。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(10/3時点)で0.68と1を下回る水準が続き、首都圏では0.66、関西圏では0.67となっている。

(注)死亡者数は、各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。

- 詳細

掲載日:2021年10月21日

新型コロナウイルスに対するワクチン接種が進む中、その効果によって、感染者数(検査陽性者数)が多くとも必ずしも直ちに医療提供体制の逼迫につながるわけではなくなってきている。われわれは、今後の感染拡大の際に必要となる病床数(酸素投与を必要とする患者や重症者の数にもとづく)といった医療需要について、短期的(1から4週間後)あるいは中期的(1から2ヶ月後)に予測するためのツールを開発した。本ツールでは、任意の状況を想定して「新規陽性者数、ワクチン接種率、感染拡大スピード」を使用者が入力する。ワクチンの効果・年代別の重症化率・入院期間といったパラメータはあらかじめ入力されている。これらの初期値は、科学論文や複数の自治体からのデータをもとに設定したが、使用者が任意の値に変更することも可能である。

本ツールによって、2021年の冬期の流行をそれぞれの自治体で想定しながら、必要とする病床の確保ならびに、どういう段階で地域での感染対策の強化などを呼びかける必要があるかの検討に用いることができる。また、今後リバウンドが起こった際には、その後に起こりうる状況の見える化にも用いることができる。

・短期的な予測

短期的な予測において2週間~4週間後の状況が現在の確保病床数を越えるか否かを検討することで、警戒や感染対策の強化を行うべきか判断の参考として用いることができる。(なお、4週間にわたって同じ感染拡大スピードであり続けると仮定している。一方で、市民の行動の変化などがあった場合にはその想定は過大になる可能性があることに注意が必要である。)

・中期的な予測

今後の流行で想定される感染の広がりとして、たとえば、ある時点での新規陽性者数・ワクチン接種率を入力し、「拡大シナリオ:横ばい(1.0→横ばい)」とすることで、現在の状態が続いた場合に医療需要がどの程度になるのかを検討することができる。また、今後、リバウンドが見られ始めたとき、「そのときの新規陽性者数」と「そのときのワクチン接種率」を入力し、「拡大シナリオ:増加(1.3~1.5→先月と同様)」と設定することで、第6波で起きうるその後2か月間の悲観的な予測を検討できる。さらに、「さまざまな新規陽性者数」と「今冬に想定されるワクチン接種率」を入力し、予測ツールによって算出される「酸素投与を要する人の数、重症者数、必要な確保病床数」を参照することで、【現在の確保病床ではどの程度の規模の感染状況に耐えられるのか】や【想定される感染規模に対して、どの程度の確保病床数が必要になるのか】を検討するためのデータを得ることができる。

本ツールはインターネット上で公開されており、行政・医療機関・一般市民が自由に利用することができる。あくまでモデルであり絶対的なものではないことには留意されたい。1つの参考資料として、本ツールが今後の流行に対する備えや、更なる議論の発展に役立つことを期するものである。

本ツール、およびモデルの詳細や説明資料を入手できるURL:

https://github.com/yukifuruse1217/COVIDhealthBurden

予測ツール開発・検証チーム:

古瀬 祐気(京都大学)

和田 耕治(国際医療福祉大学)

押谷 仁(東北大学)

髙 勇羅(国立感染症研究所)

鈴木 基(国立感染症研究所)

脇田 隆字(国立感染症研究所)

- 詳細

国立感染症研究所

2021年10月18日

国立感染症研究所は、SARS-CoV-2ウイルスのアルファ株とデルタ株の組換え体とみられるSARS-CoV-2ウイルスを国内で6検体検出した。

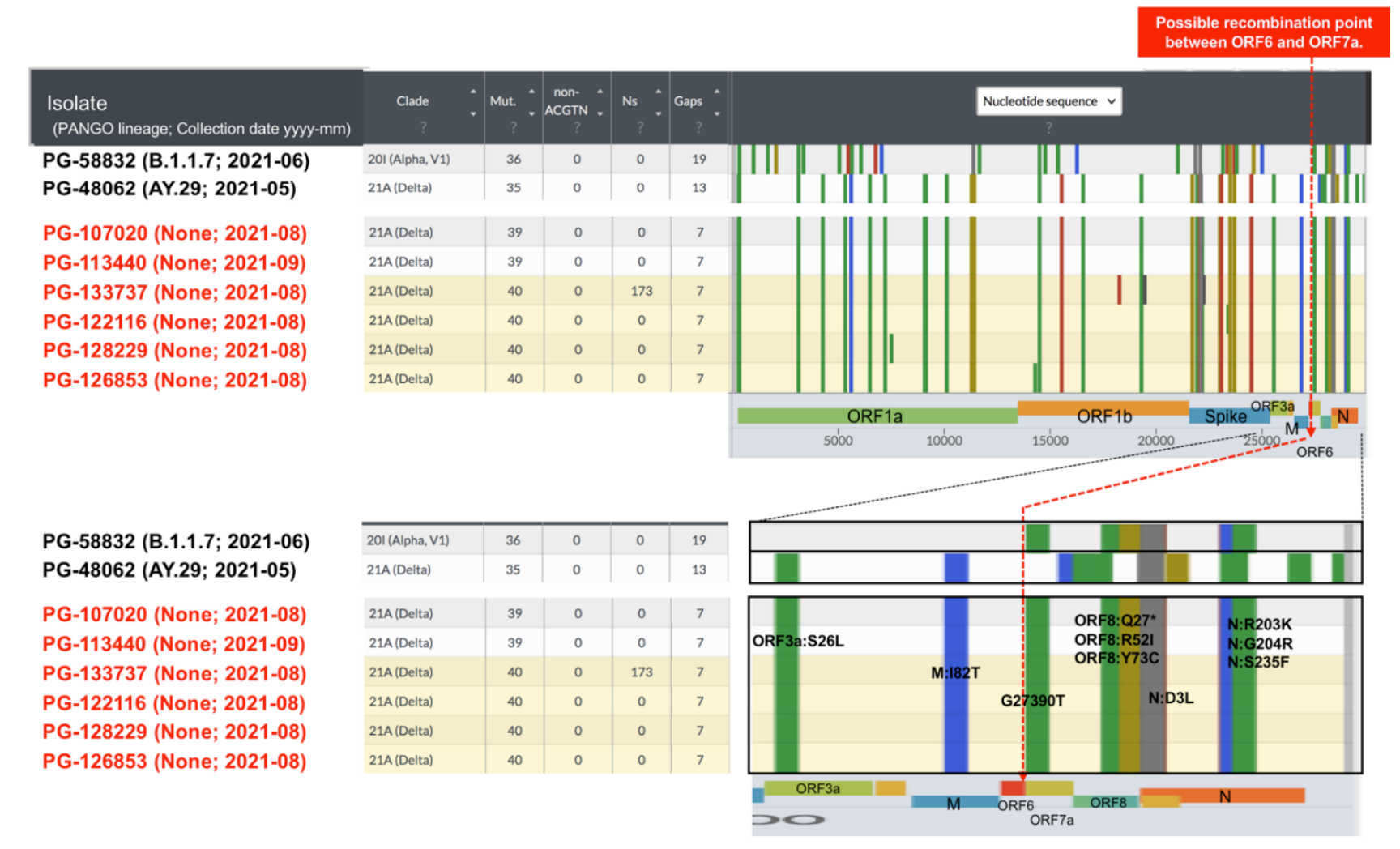

- 当該検体は8月12日から9月1日の間に採取された検体で、Pango系統ではB.1.1に分類されたが、Nextcladeでは21A(デルタ)に分類された。遺伝子配列のアライメント解析を行ったところ、21A(デルタ)系統であるものの、ORF6遺伝子からN遺伝子にかけて、20I(アルファ, V1)系統と同一の変異プロファイルを有する配列が存在した。また、ORF6遺伝子とORF7a遺伝子の間に組換えが起きた箇所と考えられる部位が存在した(図)。

- 遺伝子解読において、当該検体に2種類のウイルスが混入していた可能性を示す所見はなく、両変異株の同時感染や他検体の混入によるものではないと考えられる。

- 6検体の遺伝子配列はほぼ同一で、共通起源を有するウイルスと考えられる。

- デルタ株の部分は国内で流行するデルタ株由来と考えられ、組換えが生じた箇所はORF6遺伝子以降で、感染性・免疫逃避に影響が生じる箇所ではなく、デルタ株と比較して感染・伝播性や免疫等への影響が強くなる可能性はないと考えられる。よって、現時点では、本組換え体による追加的な公衆衛生リスクは無いと考えられるが、今後の動向に注意する。

- 異なる系統間のSARS-CoV-2ウイルスの組換え事例については、英国から報告があるが(1)、アルファ株とデルタ株の組換え事例はこれまで報告がなかった。

- これらの遺伝子配列はすべてGISAIDに登録済みである。また、本報告は学術誌に投稿中であり、medRxivに掲載済みである。なお、当該ウイルスの分離に成功しており、現在配列の確認作業を行っている。

- 引き続きゲノムサーベイランスによる発生動向の監視を行っていく。

- Jackson B., et al. Generation and transmission of interlineage recombinants in the SARS-CoV-2 pandemic. Cell. 184(20). 2021. pp. 5179-5188.e8.

図 国内で検出されたアルファ株とデルタ株の組換え体とみられるSARS-CoV-2ウイルスの遺伝子配列アライメント

上2行(PG-58832:アルファ株、PG-48062:デルタ株)は参照配列。

赤字の6検体はNextcladeで21A(デルタ)と判定されたものの、ORF7a遺伝子配列部分の変異はアルファ株のプロファイルと同一だった。赤字点線部分がアルファ株との組換えが起こったと考えられる箇所である。

- 詳細

国立感染症研究所

(掲載日:2021年10月15日)

2021年10月8日現在、国内ではファイザー製、武田/モデルナ製、アストラゼネカ製の新型コロナワクチン( 以下、ワクチン )が使用されています。ファイザー製と武田/モデルナ製の接種対象は12歳以上で、アストラゼネカ製の接種対象は原則40歳以上です。

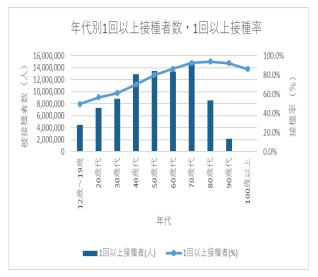

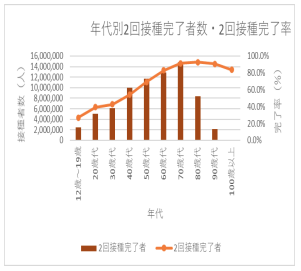

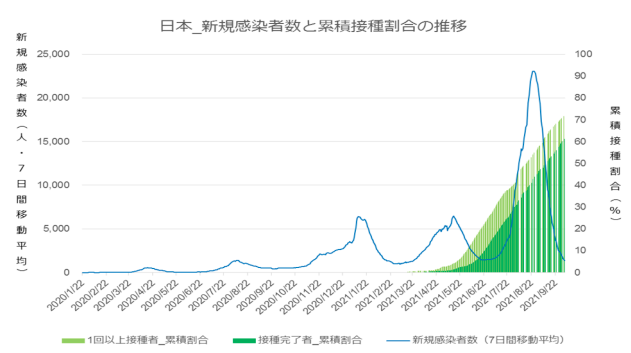

10月7日現在の総接種回数は1億7,212万7,058回で、このうち高齢者( 65歳以上 )は6,455万3,077回、職域接種は1,752万3,553回でした。10月7日時点の1回以上接種率は全人口(1億2,664万5,025人)の72.8%、2回接種完了率は63.1%で、高齢者の1回以上接種率は、65歳以上人口(3,548万6,339 人)の90.8%、2回接種完了率89.6%でした。10月4日公表時点の年代別1回以上接種者数と接種率( 図1 )、および2回接種完了者数と完了率( 図2 )を示します。また、新規感染者数と累積接種割合についてまとめています( 図3 )。

|

|

| 図1 年代別1回以上接種者数・1回以上接種率( 首相官邸ホームページ公表数値より作図 ): 2021年10月4日公表時点 | 図2 年代別2回接種完了者数・2回接種完了率( 首相官邸ホームページ公表数値より作図 ): 2021年10月4日公表時点 |

注)接種率は、VRSへ報告された、一般接種(高齢者を含む)と先行接種対象者(接種券付き予診票で接種を行った優先接種者)の合計回数が使用されており、使用回数には、首相官邸HPで公表している総接種回数のうち、職域接種及び先行接種対象者のVRS未入力分である約1000万回分程度が含まれておらず、年齢が不明なものは計上されていません。また、年齢階級別人口は、総務省が公表している「令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)」のうち、各市区町村の性別及び年代階級の数字を集計したものが利用されており、その際、12歳~14歳人口は10歳~14歳人口を5分の3したものが使用されています。

図3 日本_新規感染者数と累積接種割合の推移 [データ範囲:2020年1月22日~2021年10月3日]下記データより作図.Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E and Hasell J. (2020) - "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus' [Online Resource](閲覧日2021年10月5日)

図3 日本_新規感染者数と累積接種割合の推移 [データ範囲:2020年1月22日~2021年10月3日]下記データより作図.Roser M, Ritchie H, Ortiz-Ospina E and Hasell J. (2020) - "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus' [Online Resource](閲覧日2021年10月5日)今回は、下記の内容について、最近のトピックスをまとめました。

【本項の内容】

- 海外のワクチン接種の進捗と感染状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

- 懸念される変異株(VOCs)に対するワクチン有効性について・・・・・・・・・・・・・ 10

- デルタ株に対するワクチン効果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

- 既感染者への接種について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

- 妊婦への接種について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

- ワクチンと授乳について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

- 詳細

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

◆直近の新型コロナウイルス感染症の状況

2019年12月、中華人民共和国湖北省武漢市において確認され、2020年1月30日、世界保健機関(WHO)により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言され、3月11日にはパンデミック(世界的な大流行)の状態にあると表明された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2021年10月8日15時現在、感染者数(死亡者数)は、世界で236,747,683例(4,834,252例)、196カ国・地域(集計方法変更:海外領土を本国分に計上)に広がった(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21555.html)。

- 詳細

掲載日:2021年10月15日

第55回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年10月13日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第55回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約4となっており、今回のみならず前回の感染拡大前の水準をも下回っている。また、全ての都道府県で10万人あたり約10以下となった。

新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いているが、重症者数と死亡者数は今回の感染拡大前の水準以下に達していない。

また、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の解除後、多くの地域で夜間滞留人口の増加が続いており、新規感染者数の今後の動向には注意が必要。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(9/26時点)で0.63と1を下回る水準が続き、首都圏では0.63、関西圏では0.64となっている。

(注)死亡者数は、各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。

- 詳細

掲載日:2021年10月8日

第54回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年10月6日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第54回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数(報告日別)は減少が継続。直近の1週間では10万人あたり約7となっており、今回の感染拡大前の水準まで減少している。

新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数(※)も減少が続いているが、大都市圏を中心になお多くの重症者が療養中であることに留意が必要。公衆衛生体制・医療提供体制についても改善傾向が続いている。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(9/19時点)で0.61と1を下回る水準が続き、首都圏では0.58、関西圏では0.62となっている。

(※)各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。

- 詳細

2021年10月6日

要約

国立感染症研究所では、複数の医療機関の協力のもとで、発熱外来等で新型コロナウイルスの検査を受ける者を対象として、社会活動・行動のリスクを検討するための症例対照研究を実施している。本暫定報告は、2021年6月から7月に東京都内の5ヶ所の医療機関の発熱外来等を受診した成人のうち新型コロナワクチンの接種歴がない753名(うち陽性257名(34.1%))の解析結果である。

会食・飲み会に参加しなかった者と比較して、会食・飲み会に参加した者では、感染のオッズが高かった。ただし、飲酒を伴う場合は1回でも高いオッズであった。また、レストラン・バー・居酒屋などでの飲み会・会食は感染のオッズが高いが、レストラン・バー・居酒屋などでの飲み会・会食に参加していなくても、自宅における同居者以外との会食や飲み会等への参加もリスク因子であることが示された。いずれの状況でも、昼よりも夕方・夜の飲み会・会食において感染のオッズが高かった。一方で、カフェや喫茶店、食事配達、テイクアウトの利用、1人での外食は明らかなリスク因子ではなかった。会食や飲み会、食事様式、カフェ利用等の様子に関連した検討では、最大同席人数は自身を含めて5人以上で感染のオッズが高く、最大滞在時間は2時間以上の場合オッズが高かった。会食/飲み会参加・カフェ利用がない者と比較して、食事や飲み物を口に運ぶとき以外マスクをつけていた者は感染のオッズは変わらなかったが、マスクを着用していなかった・席についてマスクを外した者では、極めて高いオッズを示した。また、不織布マスクを着用していた者と比較して、布/ガーゼマスクやウレタンマスクを着用していた者は感染のオッズが高かった。この関係は、会食歴があるものに限定した際により強くなった。その他の行動歴として、デパートやショッピングセンター訪問においては、感染のオッズの上昇は認めなかったが、2人以上のカラオケでは、行った者の数が少ないため信頼区間が広いが感染のオッズが高かった。就業・就学については、就業・就学の有無、フルタイムかパートタイムか、電車通勤かどうかで感染のオッズは大きく変わらなかった。テレワーク・オンライン授業の実施状況についても、明確な傾向はみられなかった。

感染のリスクは単一ではなく、一つの感染対策で十分というものも存在しないため、本報告等を踏まえて、流行状況に応じて政府・自治体の要請に応じた感染対策を遵守し、感染リスクの高い行動を極力避け、ワクチン接種を検討し、複合的に感染リスクを下げることが重要である。

続きを読む: 新型コロナワクチンを接種していない者における新型コロナウイルス感染の社会活動・行動リスクを検討した症例対照研究(暫定報告)

- 詳細

高齢者の会合等、人が集う場面での新型コロナウイルス感染症に関する

感染事例の所見と公民館や体育館等を利用する際の感染対策についての提案

2021年9月24日時点

国立感染症研究所実地疫学研究センター

<はじめに>

当センターでは、これまで多くの医療機関や高齢者福祉施設における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)クラスター事例の調査に当たる一方で、いわゆる昼カラオケ事例を始めとする、日常生活の娯楽の場で高齢者を中心とする年齢層の集団が新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染した複数の事例について、自治体による疫学調査の支援を行ってまいりました1)。度重なる緊急事態宣言を経て、デルタ株を中心とする第5波がひと段落しつつある2021年9月末の状況の中で、これから地域によっては、公民館等を中心にして、秋祭り等の行事がCOVID-19に警戒しながら行われていくことが予想されます。特に多くの高齢者においては、新型コロナワクチンの接種も進んでおり、ここで今一度、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による高齢者が集った場合に発生したクラスター事例を振り返り、これまでに得られた知見や必要な対策について考えてみたいと思います。なお、これらの情報は、当センターにより自治体の調査支援後の状況として、現時点でまだ最終的な報告や論文に至っていない暫定的な内容であるものが大半であり、あくまで一般的で共通する所見等の早期還元としての位置付けであることにご注意いただければ、と思います。

<これまでに得られた主な所見>

・高齢者が日常生活で集合して楽しむ場での感染としては、昼カラオケ、フィットネスクラブ、サークル・クラブ活動等、が知られていた。

・主に高齢者を対象とした催事場(ショッピングモールでの対面販売等)での数週間程度の比較的長期間のイベントにおいて、アルファ株流行下より、複数のクラスター事例の発生を認めた。

・イベントでは、物品の無料体験会、説明会などの場面で、地域の高齢者が連日、時に繰り返し訪れている様子が観察された。

・上記のようなイベントでは、地域の高齢者が集まり、参加者(利用者)同士での談笑、飲食を通した憩いの場になっていた。そのプラス面を考慮する必要がある一方で、調査により、感染した高齢者が、他の感染機会を認めなかった場合も多く、対策上の重要性が認められた

・利用者のマスクについては、一般に着用が推奨されていたが、特に飲食時やそれ以外のマスク着用の状況は詳細な情報が得られていない。

・説明会等における講師や他の大会関係者のマスク着用に関する情報は乏しかった。

・特に扱う対象が食品の場合、試飲や試食などマスクを外す機会があった。

・一部密な状態(狭い空間に多数の者がいた状態)があったことが観察され、換気についても不十分であった可能性が見受けられた(CO2センサーなどでの測定情報無し)。

・感染者の店舗利用日が共通していない事例があり、利用者間ではなく、感染した従業員が感染伝播に寄与した事例があった可能性が考えられた。

<これまでの所見に基づく主な提案:公民館ガイドラインを踏まえて>

高齢者を含む地域住民が集う場としての公民館における新型コロナウイルスへの対応に関しては、公益社団法人全国公民館連合会により作成された、「公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(2020年10月2日)が同会ホームページ上で公開されています2)。幅広く客観的な情報を網羅しているガイドラインであり、運営者はこの内容を確認することがまず肝要です。同ガイドラインの構成については、感染防止のための基本的な考え方の中で、いわゆる三つの密(密閉、密集、密接)を徹底して避けることの重要性について触れ、リスク評価の項では、接触感染・飛まつ感染それぞれの対策、集客施設としてのリスク評価、地域における感染状況のリスク評価の重要性について言及しています。具体的に、イベント・講座等の実施に講じるべき具体的策、館における公演等の開催に際して、公演主催者が講じるべき具体的対策(対人距離を最低1メートル(出来れば2メートル)確保する)、入館時に検温すること、直接手で触れることが出来る展示物等は展示しない、トイレの管理等、の注意点が分かりやすく列挙されています2)。

以下、当センターによる高齢者を主な対象とした催事場事例対応からの経験に基づく特記すべき事項です。公民館ガイドラインとの重複する事項が複数含まれますが、利用者自身が注意すべき事項、従業員の感染予防が重要であることに関する注意事項、さらに、施設の換気に関する注意点、の3つに大別して説明します(換気についてはさらに専門家からの助言を得ました)。

・利用者に対して:

- 屋内で複数の者が集まる機会では密集・密接になる場面を避けることを徹底する。具体的には、良好な換気への対策が十分に行われているイベントに参加することを心がける。マスク着用は必須である。イベント終了後の談笑や長時間の利用を避けることが必要。また、対人距離は最低1メートル(できるだけ2メートル)を確保する。座席の配置についても、最低1メートル(できるだけ2メートル)を確保する。高齢者では耳が聞こえにくい、見にくいなどで距離を保てない状況からどうしても近い距離の接触となりがちではあるが、適切なマスク着用をさらに徹底し、参加は短時間に留めるなどの工夫を行う。

- 試飲や試食を伴う屋内のイベントへは、できる限り参加を控える。参加する場合、マスクを外す時間を短時間に留め、その間は会話しない。適切なアルコール消毒剤を用いた手指衛生を適切に行う。

・運営者(開催されているイベントがある場合の主催者を含む)・従業員に対して:

- 従業員は施設内感染拡大の要因となり得ることから感染予防が出来るように指導を徹底する。

- 具体的には従来通りの基本として、適切なマスク着用、手指衛生、換気を徹底する。

- 説明会や講演会の開催にあたっては、運営者・主催者は、屋内で、長時間に渡り、参加者が集まってしまうことを避け、屋外での開催やオンラインを組み入れたイベントとなるように工夫する。

- 換気が十分に実施できる環境の整備を行う(詳細は後述)。

・換気を十分に実施する具体的方法(北海道大学工学研究院教授:林基哉先生による補足)

- 機械換気設備がある場合には、施設使用時には常時運転する。

- 寒さや暑さに配慮しながら、窓とドアをなるべく常時開放して、部屋の空気がこもらないようにする(暖冷房の利用や着衣に配慮しながら、より換気を確保する)。

- 扇風機、サーキュレーターなどで、屋内の空気を動かして空気の淀みを少なくする。

- 特に換気が十分ではない場合、滞在時間を最小限にすることが望ましい。

- 二酸化炭素濃度の測定機器(CO2センサー)を利用して、換気の確認を行うことが出来る(従来必要とされている換気量があれば、1000ppm程度以下になる。必要な換気量を確保するためには、800ppmを超えたら窓開け換気等の換気対策を行うことが望ましい。また、測定器の値が適切かどうか、定期的に確認する)。

<おわりに>

2021年9月末現在、新型コロナワクチンの接種が進む国内の状況で、医療機関や高齢者施設における、いわゆるブレイクスルー感染事例が散見されています。しかし、死亡等の重症化に対する減少効果は明らかで、ワクチンの高い有効性は明らかと言えます。とは言え、適切なマスクの着用をしない、手指衛生を怠る、換気をきちんと行わない、等の杜撰な感染対策下においては、デルタ株はたやすく人々に感染し、大きな脅威をもたらすことも分かってきました。その点からも、高齢者を中心とする年齢層の方が集う場をどのように安全に運営するか、は運営者のみならず、利用者である市民も一体となって取り組むべき課題と言えます。また、本稿では触れませんでしたが、屋外においても三つのうち一つの密でも発生すると、感染リスクが増大することが観察されています。付設する広場などにおいても、常に警戒を怠らず、十分な間隔をおきながら交流を楽しむことが求められます。屋外のイベントにおいても、密が発生しない(最低限人と人が接触しない)程度の間隔を空けていただきたいと思います。ただし、大声での歓声、声援等が想定される場合等は、十分な人と人との間隔(1メートル)を要することとします。

<参考文献>

- 札幌市・小樽市における新型コロナウイルス感染症の昼カラオケ関連事例における感染リスク因子(速報掲載日2020/10/7) (IASR Vol. 41 p185-187: 2020年10月号) https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2488-idsc/iasr-news/9895-488p01.html)

- 公益社団法人全国公民館連合会(一部改訂令和2年10月2日).公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインhttps://www.kominkan.or.jp/file/all/2020/20201002_02guide_ver03.pdf

- 詳細

新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査の結果について(最終報告)

(IASR Vol. 42 p197-199: 2021年9月号)

本報告は, 感染症法第15条第1項の規定に基づいた積極的疫学調査1,2)で集約された, 各自治体・医療機関から寄せられた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の退院患者の情報に関する最終報告3,4)である。ただし, 本情報は統一的に収集されたものではなく, 各医療機関の退院サマリーの様式によるため解釈には注意が必要である。