お知らせ

感染症情報

研究・検査・病原体管理

サーベイランス

刊行・マニュアル・基準

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報ページ

(このページでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連の記事を、掲載日が新しい順に表示しています)

- 詳細

百貨店・ショッピングセンター等大型商業施設の事業者、従業員、

及び産業保健スタッフの皆さまへの提案

2021年8月12日時点

国立感染症研究所実地疫学研究センター

2020年7月下旬以降、百貨店・ショッピングセンター等の大型商業誌施設従業員において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大規模なクラスターが複数確認されており、自治体の指導のもと、また、各社・店舗の自主的なご尽力により、対策が強化されております。当センターは、複数の事例調査の支援に従事しております。まだ調査中ではありますが、現時点での、クラスターの発生原因に関する共通すると思われる代表的な所見を提示し、共通する対策に関して以下のように提案を行いたいと思います。ご参考になれば幸いです。

代表的な所見:

- 売り場における従業員の衛生意識は高く、マスク着用は概ね適切に行われていたが、手指衛生などさらに改善すべき点を認めた

- 時間帯によって、客が密集した状態になる売り場を認めた

- 従業員が利用する食堂や休憩所等で密となりがちな環境を一部認めた

- 店舗による接触者の把握や管理が十分ではなかったと考えられた状況を一部認めた

共通する対策に関する提案(既に実施に取り組まれている店舗も多数あり):

- COVID-19の感染経路に基づいた適切な予防法、消毒法について、従業員全員がより正しく実践する

- 従業員による売り場での十分量の適切な濃度のアルコール消毒剤を用いた手指衛生、及び従業員や客が高い頻度で触れる箇所の消毒を徹底する

- 客が密となる場所においては人の流れや(時間当たりの)入場者数の調整をする。その際、売り場では、例えば混雑時・非混雑時のCO2濃度を参考に換気を工夫する

- 従業員が利用する食堂や休憩所等において、密になる環境を作らない工夫と十分な換気、黙食を徹底する

- 複数店舗でCOVID-19の陽性者が判明した場合は、フロア全体など広めの検査実施を検討する

- 従業員の健康管理(観察と記録)を強化する

- 自治体または職域での新型コロナワクチン接種の推進を各店舗の従業員に対して働きかけていただきたい

- これまで以上に、保健所との連携(報告や相談)を強化していただきたい

以上、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

国立感染症研究所実地疫学研究センター

- 詳細

掲載日:2021年8月13日

第47回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月11日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第47回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数は、報告日別では、今週先週比が1.33で急速なスピードでの増加傾向が継続。過去最大の水準の更新が続き、直近の1週間では10万人あたり約78となっている。東京を中心とする首都圏や沖縄での感染拡大が顕著であるが、全国的にほぼ全ての地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大となっている。

感染者数の急速な増加に伴い、これまで低く抑えられていた重症者数も急激に増加している。また、療養者数の増加に伴い、入院等調整中の者の数も急速に増加している。公衆衛生体制・医療提供体制が首都圏を中心に非常に厳しくなっており、もはや災害時の状況に近い局面を迎えている。

なお、直近の感染者数の数値は、3連休の影響等もあり、今後さらなる増加が継続する可能性もあることに留意が必要。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(7/25時点)で1.39と1を上回る水準が続いており、首都圏、関西圏では1.37となっている。

- 詳細

国立感染症研究所

(掲載日:2021年8月13日)

2021年2月14日にファイザー製の新型コロナワクチン(以下、ワクチン)が製造販売承認され、2月17日(以下、年を表示していない場合は図表のタイトル、参考文献を除いて、2021年とします。)から医療従事者等を対象に予防接種法に基づく臨時接種が始まりました。4月12日から高齢者等への接種が始まり、6月1日から接種対象年齢が「16歳以上」から「12歳以上」に変更されました。

5月21日には、武田/モデルナ製のワクチンが製造販売承認され、5月24日から高齢者等を対象に接種が始まりました。6月 17日から 18~64 歳が対象に加わり、6月21日からは職域接種も始まっています。8月2日には、接種対象年齢が「18歳以上」から「12歳以上」に変更されました。 アストラゼネカ製のワクチンは、5月21日に製造販売承認され、8月2日から原則40歳以上を対象に臨時接種として使用可能となりました。

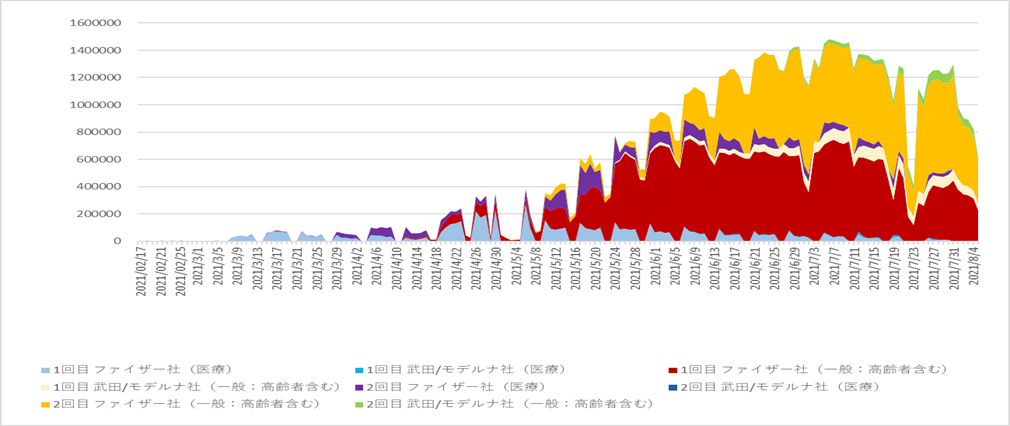

8月5日現在の接種回数は9,965万1,092回で、このうち高齢者(65歳以上)は5,936万315回、職域接種は772万3,380回でした。8月5日時点の1回以上接種率は45.7%、2回接種完了率は32.7%で、高齢者については1回以上接種率87.3%、2回接種完了率80.0%でした(図1)。

図1 回数別・製造販売企業別医療従事者、一般(高齢者含む)の接種状況(首相官邸、厚生労働省ホームページ公表数値より作図):2021年2月17日~8月5日

(職域接種は上記グラフ中に含まれていません。)

今回は、下記の内容について、最近のトピックスをまとめました。

【本項の内容】

- 海外のワクチン接種の進捗と感染状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

- 懸念される変異株(VOCs)に対するワクチン有効性について・・・・・・・・ 10

- ワクチン接種後に新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) に感染した場合における重症化予防および死亡予防効果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

- ワクチンの集団免疫効果について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

- 詳細

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

◆直近の新型コロナウイルス感染症およびRSウイルス感染症の状況(2021年7月30日現在)

新型コロナウイルス感染症:

2019年12月、中華人民共和国湖北省武漢市において確認され、2020年1月30日、世界保健機関(WHO)により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言され、3月11日にはパンデミック(世界的な大流行)の状態にあると表明された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2021年7月30日15時現在、感染者数(死亡者数)は、世界で196,580,718例(4,198,369例)、196カ国・地域(集計方法変更:海外領土を本国分に計上)に広がった(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20248.html)。

続きを読む: IDWR 2021年第29号<注目すべき感染症> 直近の新型コロナウイルス感染症およびRSウイルス感染症の状況

- 詳細

掲載日:2021年8月5日

第46回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年8月4日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第46回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数は、報告日別では、今週先週比が2.09と急速な増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約59と過去最大の規模となっている。東京を中心とする首都圏だけでなく、全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大が継続している。また、感染者数の急速な増加に伴い、これまで低く抑えられていた重症者数も増加が続いている。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(7/18時点)で1.35と1を上回る水準が続いており、首都圏では1.33、関西圏では1.30となっている。報告日別の新規感染者数の動きを見ると、さらに上昇することが見込まれる。

- 詳細

掲載日:2021年8月4日

第45回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年7月28日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第45回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数は、報告日別では、増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約28。今週先週比が1.54と急速に拡大している。東京を中心とする首都圏だけでなく、関西圏をはじめ全国の多くの地域で新規感染者数が増加傾向となっており、これまでに経験したことのない感染拡大となっている。また、連休による影響で、今後の報告数が上積みされる可能性も留意する必要がある。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(7/11時点)で1.27と1を上回る水準が続いており、首都圏では1.26、関西圏では1.39となっている。

- 詳細

国立感染症研究所

2021年7月31日12:00時点

VOCsに関する主な知見のアップデート

【B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)】

- WHOによれば、2021年7月20日時点のGISAIDへの登録情報で、過去4週間にデルタ株の割合が75%を超えている国として、オーストラリア、バングラデシュ、ボツワナ、中国、デンマーク、インド、インドネシア、イスラエル、ポルトガル、ロシア、シンガポール、南アフリカ、英国を挙げている(1)。また、デルタ株は世界の132の国・地域で確認されている(2)。

- 英国では、2021年7月4日から7月10日に遺伝子型決定された症例の96%をデルタ株(B.1.617.2系統およびAY.1/AY.2系統を含む)が占めていた(3)。

- 米国では、2021年7月4日から7月17日の時点でB.1.617.2系統が82.2%を占めていると推計している(4) 。

- 中国のグループによる研究では、非VOCsに比べ、デルタ株では、ウイルスへの曝露からPCR陽性になるまでの期間が短くなっている可能性があること(非VOCs: 6日、デルタ株4日)、感染後最初に検出された時点のウイルス量が、非VOCsに比べ、デルタ株では1,200倍であることを示し、デルタ株の増殖速度が速く、感染早期により感染性が高い可能性を指摘した(5)。

- 英国の報告では、再感染の調整後オッズ比がアルファ株に比してデルタ株では1.46倍(95% CI: 1.03 - 2.05)であることを示した。また、前回感染から180日未満である場合には再感染リスクは上昇していないものの、180日以上経過後は2.37倍(95%CI: 1.43 – 3.93)と上昇していた(3)。

- 米国マサチューセッツ州で報告された主にデルタ株の感染によるクラスターでは、ブレークスルー感染を起こした79%に症状があった。また、ワクチン接種者とワクチン非接種者(2回接種後14日経過などの条件を満たさないもの、接種歴不明の者を含む)で、診断時のRT-PCRのCt値に差がなかったことが報告された(6)。また、シンガポールからの報告では、デルタ株では診断時のCt値はワクチン接種者と非接種者で変わらなかったが、ワクチン接種者では、非接種者と比較してその後のウイルスRNA量がより速やかに低下した、との報告がある(7)。

- カナダのグループによる研究では、非VOCsに比べ、デルタ株が毒力(Virulence)を増していることを示した。入院リスク、ICU入室リスク、死亡リスクは、デルタ株症例は非VOCs症例に比べ、それぞれ120% (93-153%)、 287% (198-399%) 、 137% (50-230%)と増加していた(8)。

- スコットランドにおける研究でも、アルファ株(S遺伝子陰性例)に比べてデルタ株(S遺伝子陽性例)で入院のオッズ比が高いことが示されている(9)。

続きを読む: 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について (第12報)

- 詳細

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。

◆直近の新型コロナウイルス感染症およびRSウイルス感染症の状況(2021年7月16日現在)

新型コロナウイルス感染症:

2019年12月、中華人民共和国湖北省武漢市において確認され、2020年1月30日、世界保健機関(WHO)により「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」を宣言され、3月11日にはパンデミック(世界的な大流行)の状態にあると表明された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2021年7月16日15時現在、感染者数(死亡者数)は、世界で188,885,828例(4,066,068例)、196カ国・地域(集計方法変更:海外領土を本国分に計上)に広がった(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19913.html)。

続きを読む: IDWR 2021年第27号<注目すべき感染症> 直近の新型コロナウイルス感染症およびRSウイルス感染症の状況

- 詳細

掲載日:2021年7月26日

第44回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年7月21日、厚生労働省)の報告による、我が国における新型コロナウイルス感染症の状況等についてお知らせいたします(第44回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード 資料1)。

感染状況について

全国の新規感染者数は、報告日別では、増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約18、今週先週比も上昇傾向が続いている。東京を中心とする首都圏だけでなく、関西圏をはじめ多くの地域で新規感染者数が増加傾向となっている。重症者数、死亡者数は下げ止まりから横ばい。また、感染者に占める高齢者割合は引き続き低下傾向。

- 実効再生産数:

- 全国的には、直近(7/4時点)で1.17と1を上回す水準が続いており。首都圏では1.17、関西圏では1.27となっている。

- 詳細

国立感染症研究所

(掲載日:2021年7月21日)

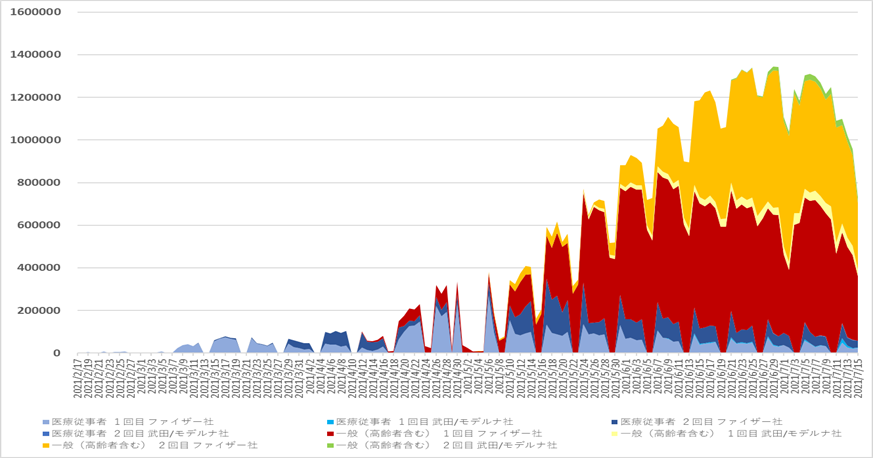

2021年2月14日にファイザー製の新型コロナワクチン(以下、ワクチン)が製造販売承認され、2月17日から医療従事者等を対象に予防接種法に基づく臨時接種が始まりました。4月12日から高齢者等への接種が始まり、6月1日から接種対象年齢が「16歳以上」から「12歳以上」に変更されました。

5月21日には、武田/モデルナ製及びアストラゼネカ製のワクチンが製造販売承認され、武田/モデルナ製のワクチンは5月24日から高齢者等を対象に接種が始まりました。6月 17日から 18~64 歳が対象に加わり、6月21日からは職域接種も始まっています。

2021年7月15日現在の接種回数は、医療従事者等 11,782,983回、一般接種(高齢者含む)54,931,545回でした(図1)。

図1 回数別・製造販売企業別医療従事者、一般(高齢者含む)の接種状況(首相官邸、厚生労働省ホームページ公表数値より作図):2021年2月17日~7月15日

今回は、下記の内容について、最近のトピックスをまとめました。

【本項の内容】

- 海外のワクチン接種の進捗と感染状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

- 懸念される変異株(VOCs)に対するワクチン有効性について・・・・・・・・ 10

- ワクチンによる感染予防効果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

- チリにおける不活化ワクチンの効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16